こんな人におすすめ

- 社会人で自己PRできる経験がなくて悩んでいる

- 第二新卒の自己PRで学生時代のことを使っていいか知りたい

- 職務経歴書にガクチカを書くべきか分からない

「第二新卒で転職活動をしているけど、自己PRできることがなく学生時代のことを書きたい」このように悩んだことはありませんか?

たしかに第二新卒として転職するとき、まだ経験が浅くアピールできる成果がなく経歴書に何を書くべきか悩みますよね。学生時代の実績の方が大きいため、ガクチカで自己PRしたいと考えている人も多いと思います。

ですが、基本的には学生時代のことは避けて、社会人としての経験で自己PRをするほうが良いです。

ここでは大手人材会社でコーディネータとして紹介実績1000名以上、キャリア相談実績100名以上のキャリアコンサルタントなべけんが、ガクチカを避けた方がいい理由と職務経歴書に書くべきことを解説いたします。

この記事を読むと、職務経歴書にガクチカ以外で何を書くべきかを知ることができます。

自己PRの強みは

1人で見つかると思っていませんか?

実績も強みもないのに「強みは」と聞かれると、「これでいいのかな」と思いますよね。

とはいえ、強みを見つけて伝えないと内定は取れないし、貯金を切り崩す生活は避けたいはずです。

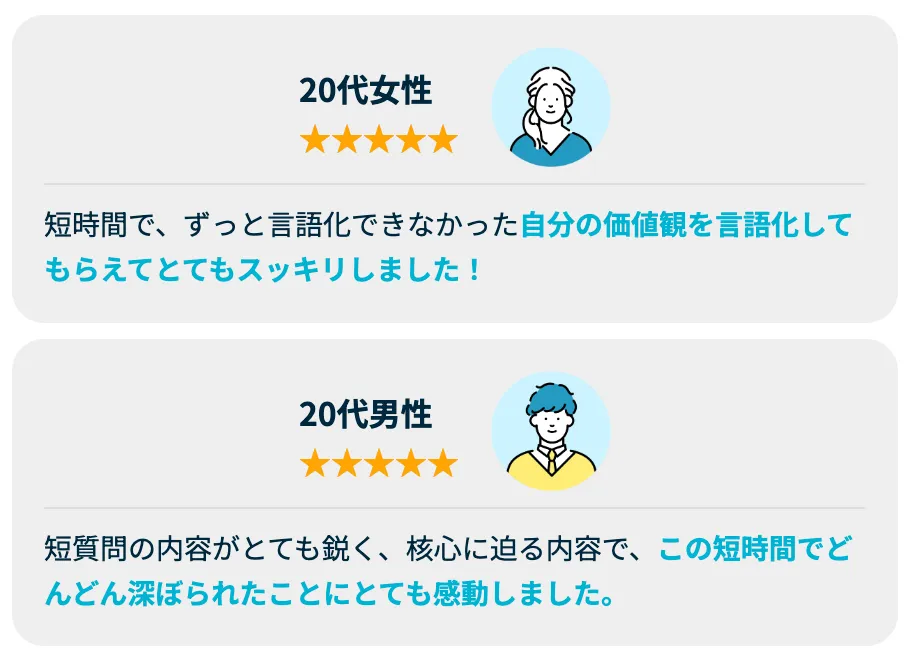

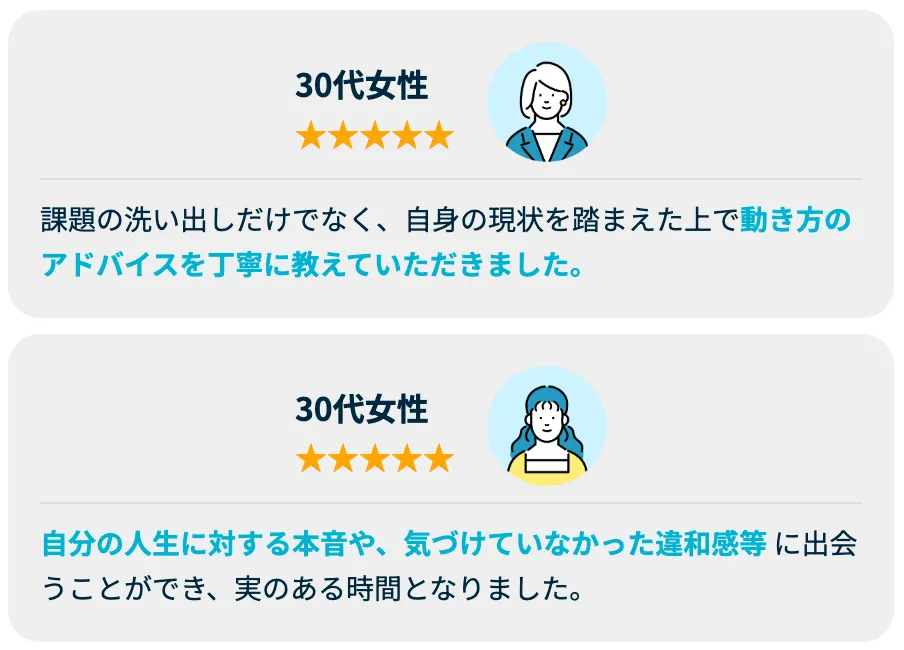

そんな人は、無料のキャリア相談を受けると、サクッと強みが見つかりますよ。

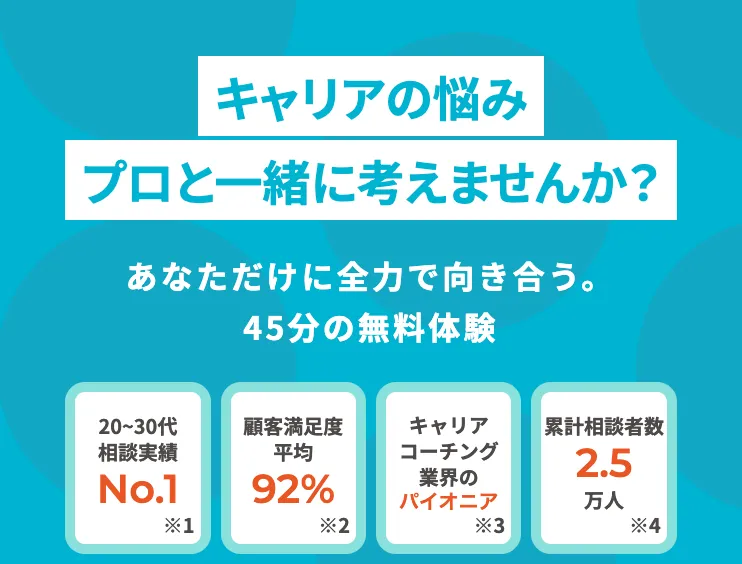

「ポジウィルキャリア」は45分間の無料相談ができて、プロがあなたの価値観を引き出してくれます。

私も相談をしたら、6か月後には年収112万円アップ転職が実現できました。

ただし、人気サービスで予約が取りづらいのがデメリット意。

高い年収のお仕事で内定を取りたい人は、今すぐスケジュールをチェックしましょう。

\ 実績No.1 /

学生時代のことを避ける3つの理由

一言で学生時代の自己PR(ガクチカ)を避ける理由は、「もう社会人なので社会での経験でアピールしよう」ということです。これをより詳しく説明すると、このような3つの理由に分けて考えられます。

- 学生時代から成長してないと評価されてしまう

- 本当の強みではないと疑われてしまう

- 社会人としての強みが自己PRできない

学生時代から成長してないと評価されてしまう

学生時代のことを自己PRしてしまうと、学生時代から成長できていないと勘違いされてしまう可能性が高いです。ここでは、もう少し具体的にどのようなマイナス評価をされてしまうのかご説明いたします。

成長意欲が低いと思われる

自己PRできる経験がある人は、何かにチャレンジをした結果としてアピールしています。

つまり学生時代の経験しか語れないと、チャレンジ精神がなく成長意欲が低いと評価されてしまうこともあります。

本当の強みではないと疑われてしまう

1社目に入社した企業でも、強みや学生時代の経験をアピールして採用されているのではないでしょうか。もし当初アピールした強みが本当であれば、「入社後も強みを活かしたエピソードがあるはず」と採用担当者は思うはずです。

そのため入社後の経験がPRされないと、「学生時代のエピソードが嘘なのでは」と疑いを持たれてしまいます。

強みが過小評価されてしまう

また入社後に強みを活かした経験がないと、社会人としては「活かしにくい強み」とマイナスに思われてしまう可能性もあります。

このようにアピールできないだけでなく、マイナス評価をされてしまう可能性があるので注意が必要ですね。

ガクチカを書くと社会人としての強みがアピールできない

第二新卒の転職は未経験枠であっても、ビジネスマンとしての基本スタンスが身についていることが期待されています。

ビジネスマンとしての基本スタンスが求められているため、学生ではない社会人としてどのような経験をしたのかを語る必要があります。

仕事のスタンスとは

スタンスとは、仕事に取り組む姿勢や意識のことです。

まだ配属される前のOJT期間の転職であっても、研修に取り組む姿勢は十分にアピールできます。

仕事で必要な知識とは

異なる業界への転職であっても、どの仕事にも共通するビジネスメールやエクセルなどを知識としてアピールできます。

同業界や同職種であれば集合研修で学んだ法律や業界の知識も、社会人のエピソードの中で強みとして語ることができますね。

【例外】ガクチカを書いてOKは2パターン

新卒入社した会社の退職理由として、止むを得ない理由の場合は現実的に成果をあげることができないため例外となります。このようなパターンは2つのいずれかが該当します。

企業都合で数日のみで退職

入社先の業績不振などによる企業都合で数日しか就業できなかったときは、やむを得ない理由として考えられます。自己成長のためにチャレンジする機会がなかったというときも、

ハラスメントやブラック企業が理由で退職

また、労働環境が過酷であったり、ハラスメントによって精神的にあるいは肉体的に就業が不可能になってしまった場合もこれに当たります。

そのような環境では、出社するのが精一杯で成長どころではありません。

ガクチカを書かず職務経歴書をまとめるポイント

ここまで学生時代の経験は避けたほうが良い理由をご紹介いたしました。ここからは、実際に職務経歴書をまとめるときのポイントを3つに分けてご紹介いたします。

- 学生時代と入社後の強みの一貫性を意識する

- 企業が評価するポイントを理解する

- 経験内容はハードルを下げてまとめる

学生時代と入社後の強みの一貫性を意識する

ガクチカは避けるべきであるものの、第二新卒であれば面接に進むと学生時代について聞かれることが多いです。

このときに学生時代の強みと入社後の強みが同じようなものでなければ、その強みが本当かどうか疑われてしまいます。

そのため、ガクチカと社会人の経験を切り分けて考えないことが重要ですね。

企業が評価するポイントを理解する

新卒採用の面接やエントリーシートでガクチカを聞かれるのはなぜでしょうか。

これは学生時代のことは社会人になって成果をあげるということや、根気よく続けることの証明になるためです。

もう少しイメージが湧きやすいように具体例を見てみましょう。

【具体例】あなたならどちらを選ぶ?

たとえば、あなたがコーヒーショップのアルバイトで店長をしており、2人の新人アルバイトが入社してきました。

2人とも入って間もないですが、繁忙の週末にどちらかをシフトに入れなければなりません。あなたはAさんとBさんのどちらをシフトに入れますか。

Aさんは別のコーヒーショップで働いたことがあるのですが、シフトは週1日しか入っていませんでした。

Bさんはコーヒーショップでのアルバイト経験はないのですが、ファストフード店で土日を中心に週4日のシフトを入れ勤務していた経験があります。

経験プロセスを重視している

この例であれば、Bさんにお願いしたくなりますよね。

この時の判断軸は、学生時代に何に取り組んでいるか(コーヒーショップのアルバイトを経験しているか)どうかではなく、経験してきたことを活かせるかどうかです。

つまり自分が経験したことを言語化することで、採用の場で求められているスキル・経験とのミスマッチを防ぐことができるということです。

経験内容はハードルを下げてまとめる

小さいと思ったものでも成果を上げたことについて積極的に話していきましょう。

とは言っても大きな成果が上げられておらず、職務経歴書へ書くのに気が引けてしまうこともあると思います。それについては、結論から言うと気にする必要はありません。

研修を受けていることが重要

転職の場合は、ポジションごとに採用されるため同期が少なく、転職者によってビジネス経験も異なります。そのため、同一内容の集合研修の実施ができず、入社後まもなくOJT研修として実務をスタートする企業が多いです。

現場で一からビジネスマナーを研修することは現実的でないため、集合研修を受けていることが選考結果に大きく左右するのです。

研修を受けることで社会人としてスキルを習得しているため、学生時代に学業を本業として経験したアルバイトとは異なり、ビジネスマンとして評価されることに繋がります。

まとめ:小さい成果でも社会人経験で自己PRしよう

第二新卒の方が学生時代のことを書かない方が良い理由を具体的に説明しました。

履歴書や面接で何も知らず良かれと思って、学生時代のことを書いたり話したりした結果知らないところで評価が下がってしまっては非常にもったいないです。

そのため、自分の立場は学生時代のことを話した方が良いのか、そうではないのかということをしっかりと整理し考えていきましょう。

質問や感想をコメント