わたしは2019年に副業でブログを始めて、200記事近くの記事を書きました。しかし、得られた収益は月200円ほど。副業で稼ぎたいと思って始めたブログだったので、挫折してしまい完全に放置する結果となってしまいました。

失敗した原因は明確で「正しいノウハウを知らなかったため」です。未経験でブログを始めたわたしは、「何が正しい情報なのか」と「自分が知るべきことが何か」を判断できずに、自己流に陥ったため読まれるブログをつくることができなかったのです。

この本を読んでいるということは「ブログを始めたけどアクセス数がなかなか伸びない」や「ブログを始めたばかりで何からすればいいかわからない」という悩みを抱えているのではないでしょうか。過去の自分が同じ状況だったため、あなたが抱えている悩みは痛いほどわかります。かつての自分は挫折してしまい、一度だけブログを離れてしまいましたが、あなたには同じ失敗をしてほしくありません。

「失敗をして挫折してしまった過去の自分」と「月間1,000PVを安定して達成していない人」に向けた本です。とはいえ、本書で解説する月間1,000PVを達成するまでの正しいノウハウを実践すれば、月間10,000PVを達成することも十分にできます。そのため、すでに月間1,000PVを達成していて「ブログ運営の方針が合っているのかわからない」という人にも参考になる1冊です。

本書は、WordPressやプラグイン、Google Serch Console、Google Analyticsの設定については解説を省き、「あなたのブログへのアクセス数を増やすこと」にフォーカスをして解説しました。タイトルのとおり「教科書」なので、つまづいたときに立ち戻れるように、ブログのノウハウを具体例を交えて解説しています。ブログ以外のことにも共通しますが、まずは手を動かさなければ成長することはできません。

手を動かして「つまづいてしまったとき」や「やっていることがあっているのか不安になったとき」に立ち戻れるような1冊になれば幸いです。

2023年3月 なべけん

本書の内容は2023年2月末日時点の情報にもとづいており、予告なく内容が変更される場合があります。環境によっては、本書通りに動作および実施できない場合がありますので、詳細は各種サービスの公式サイトをご参照ください。本書の内容を超える点、または各種Webサービスの詳しい使い方については、公式サイトをご参照ください。本書の内容によって生じた損害、および本書の内容にもとづく運用の結果生じた損害について、著者は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

はじめに

第一章ジャンル選定・参考ブログ選定

個人で稼げるジャンルを選ぼう

発信するジャンルでは強みを活かそう

発信する内容は「狭く深く」を意識しよう

発信ジャンルで成功してる個人ブロガーがいるか確認しよう

効率的に競合ブログを探す方法とは

column:特化ブログと雑記ブログどっちがいい?

第二章キーワード選定

【基礎】キーワード選定をする方法

【応用】キーワード選定をする方法(おすすめ)

column:アフィリエイトリンクを踏まない人は成功しない

第三章記事構成の作成方法

ステップ①コンテンツの質で上位表示されているページを選定する

ステップ②基本的に①の見出しはすべて入れる

ステップ③上位サイト共通の見出しに漏れがないか確認する

ステップ④顕在ニーズの回答に漏れがないか確認する

ステップ⑤よくある質問で潜在ニーズに答える

column:マジカルナンバー4±1

column:選択的知覚

第四章トピッククラスターの作り方

トピッククラスターをつくる3つのメリット

ピラーページのキーワード選定とは

クラスターページのキーワード選定とは

3記事程度の小さなトピッククラスターをつくろう

SEO評価されるリンク設置箇所・設置方法とは

column:1,000PV達成までしなくて良いこと7選

第五章ブログの文章の書き方

ブログ導入文【新PASONAの法則】

ブログ本文【PREP法】

column:画像を圧縮して容量を軽くしよう

第六章ブログリライト術

ステップ①リライトする記事の優先順位を把握する

ステップ②リライトをすべき記事を探す

ステップ③タイトル・H2見出しを変更する

ステップ④リライトした内容を履歴として残す

ステップ⑤タイトルに合わせて内容を変更する

column:取り組む順番を間違えると失敗する

おわりに

第一章 ジャンル選定・参考ブログ選定

「自分が発信するジャンルはもう決まっているから読み飛ばしてもいいや」と思った人もいるのでないでしょうか。そのような人にもあらためて本章を読んでほしいと思っています。それほどジャンル選定・参考ブログ選定は大事です。この選定で手を抜くと収益化までに時間がかかるだけでなく、モチベーションが上がらずに挫折をしてしまいかねません。

わたしが2019年8月にスタートした第二新卒向けのブログは、適切なジャンル選定ができていなかったため失敗してしまいました。ここを間違えると、どんなにクオリティが高い記事を書いても、読んでもらえるブログをつくることができません。例えるなら、上に向かって進んでいるのに降りのエスカレーターに乗っている状態と同じです。一方で、適切なジャンル選定ができると昇りエスカレーターに乗っているので、少し努力するだけでも昇ることができるのです。つまり、ブログに置き換えると、ラクに集客をすることができるということです。

ここでは、成功するために必要な準備である「ジャンル選定」および「参考にすべきブログの探し方」について解説します。

個人で稼げるジャンルを選ぼう

初心者のブログを始めた動機のよくあるパターンに「好きなこと・自分の経験をみんなに伝えたい」があります。このような動機でブログをスタートし、ファッションや化粧品、書籍、資格勉強などをジャンルに選ぶ人を多くみてきました。しかし、はじめにこのような選び方をすると、絶対と言っていいほど失敗をしてしまいます。なぜならば、「読者がどのような情報を欲しいかを考えていない」ためです。

たしかに、芸能人・有名人のブログであれば「◯◯さんのおすすめが知りたい」となり、同じような発信をしていても集客ができます。しかし、わたしのような凡人が発信する情報を知りたいとは誰も思っていません。つまり、ブログで大切なことは「ユーザーが欲しいと思っている情報を届けること」です。そのため、「ファッションが好きだから」という理由でブログのジャンルを選ぶことは、稼ぐという目的とは180°逆の方向に進んでいるとも考えられますね。

そこで、まず押さえておくべきことは「個人ではなく企業が発信した方がユーザーは満足するジャンル」を把握することです。いわゆる「YMYL(Your money or Your Life)ジャンル」のことですね。あなたの生活や命にかかわることは、個人が匿名で発信するよりも、企業が専門家監修の下で発信した方が良いですよね。

具体的に、このようなジャンルに参入するときには注意が必要です。

- 金融(投資、クレジットカード、不動産、ローン、銀行、保険など)

- 医療(薬品、病院、栄養、美容など)

- 法律(遺言書、離婚、親権など)

- 人種・宗教・民族(ジェンダーなど)

- ニュース(政治、災害など)

- ショッピング(Amazonなどの購入サイト)

- キャリア(大学選択、就職)

- 住居情報

ただし、これらのジャンルに当てはまると必ず避けた方が良いということでもありません。たとえば、わたしは「派遣ジャンル特化ブログ」を運営していますが、上位表示の記事は多数あります。さらに、収益化にも成功しています。

YMYLジャンルにもかかわらず個人でも収益化できる理由は、「SNSで発信をすれば集客ができる」と「ジャンルの中にもYMYLに該当しないキーワードがある」ためです。前者のSNSに関しては、TwitterやInstagramなどの投稿に自分のブログのリンクを設置することで集客ができます。後者に関しては、生活にかかわらないキーワードを選定すれば問題ありません。

たとえば、転職ジャンルで考えると、「育休や派遣切り」などは法律が絡むためYMYLに該当しますが、「派遣 すぐ決まる人」などは特徴を説明するだけなので、YMYLには該当しません。ただし、初心者はキーワードを判断することはハードルが高いため、YMYLジャンルの強みや興味がない人は避けることがおすすめです。

発信するジャンルでは強みを活かそう

避けるべきジャンルはわかったものの、「そもそも自分が好きなことや専門的な知識がない」と悩む人もいますよね。たしかに、わたしもブログを始めるときに「本を読んで紹介すればいい?」や「自分が20代だから第二新卒向けに発信すれば読んでもらえる?」などと考えていました。2019年にブログを始めたときには「第二新卒向け」に情報発信をしたのですが、知識やノウハウがなかったため見事にアクセスも収益も伸びませんでした。

では、どうすれば良いかというと「自分の強みを活かすこと」が大事です。そして、強みには2種類あり「すでに専門性があること」と「他人と差別化できるくらいに情報収集できる興味があること」です。わたしは前者の強みを活かしたジャンル選定をしました。本業が人材派遣会社でコーディネーター勤務だったので、派遣に特化したブログを運営を始めました。その結果、約6ヶ月でアクセス数は10,000PVを達成し、10万円のブログ収益が発生したのです。

ここまで読むと「どちらにも当てはまることが思いつかない」と感じるかもしれません。このような人には、厳しいことをお伝えしますが「ブログをやるべきかどうか」をあらためて考えた方が良いです。なぜならば、ユーザーは中途半端な情報が欲しいのではなく、自分のためになる有益な情報が欲しいためです。強みもなく情報収集もできず、薄い情報しかユーザーに届けられないのであれば、ブロガーとして読者に誠実ではないですよね。

やはり、読者の貴重な時間を使ってブログを読んでくださるのであれば、読者に誠実であるべきだと思っています。大事なことは「ブログで収益化をするためには、読者への価値提供を意識しなければならない」ということですね。そして、読者の悩みを解決した先にマネタイズすることができるのです。

とはいえ、リサーチや発信を実際にチャレンジしてみないと「自分が興味を持ってリサーチし続けられるかどうか」はわかりません。少しでも「良さそう!」と感じることがあれば今すぐにチャレンジをしましょう。わたしは3つ目のブログ運営をスタートしましたが、それでもかかった年数は3年ほどです。やり直すことは十分可能なので、まずは行動することが大切ですね。

発信する内容は「狭く深く」を意識しよう

発信する内容を決めたら、もう一段階だけ「発信する内容を具体化すること」がポイントです。理由は2つで「Googleが関連性がある記事が多いと高く評価するため」と「あなたがリサーチする範囲が限られてラクになるため」です。

たとえば、「派遣ジャンル」だと初心者の人はまだジャンルを絞れていません。より絞ると「事務職の派遣」や「製造派遣」などにフォーカスできますよね。他にもプロセスで分けて「派遣の登録特化」や「派遣の退職特化」なども切り口としては考えられます。実際に、わたしは最初は「事務職の無期雇用派遣」に特化をしてブログ記事を書いていました。「事務職の無期雇用派遣」についての記事が10記事ほど揃ったら、別のカテゴリーも拡充する運営方法です。

初心者であればあるほど、このように狭く深くブログジャンルを絞って発信しましょう。もちろん、詳細なジャンルについても記事を書いてリサーチしている中で見つけることも多いです。初めの10記事程度はジャンルの記事を幅広く書いても良いですが、将来的にはより特化したブログを運営することを心がけましょう。

- 事務職の無期雇用派遣に特化したブログ

- コールセンター特化ブログ

- ファッション関連のNFT特化ブログ

- SHE likes(女性向けキャリアスクール)特化ブログ など

発信ジャンルで成功してる個人ブロガーがいるか確認しよう

記事を書きつつ参入するジャンルが決まったら、次は参考にするブログを決めましょう。ここで気をつけたいことは「初心者は差別化を意識すべきでない」ということです。もちろん、差別化やブランディングは重要なのですが、一歩間違えると「まったくアクセスされない」になりかねません。特にブログ初心者は、この差別化を意識しすぎて失敗している人が多い印象があります。

たとえば、あなたの親が定年退職後のキャリアに悩んでいるとします。この経験を活かして「50代のキャリア相談」に特化したブログを運営するとしましょう。差別化をするために、ライバルがいないかどうかをGoogleで調べますよね。すると、個人ブログは少ないため、「ライバルがいないためブログを始めよう!」と参入するジャンルを選定したとします。たしかに、先ほどに説明した「狭く深く」で考えても、「キャリア相談」を深乗りして年代を絞ることができていますね。しかし、このような方法で差別化を意識したブログ運営では、残念ながら稼ぐことはできません。

なぜでしょうか。

なぜならば、「成功者はすでに思いついているものの、稼げないとわかっているから参入していない」という可能性が高いためです。わたしのような凡人が思いつくことは、すでに成功者が検討しているはずですよね。つまり、「誰も参入していないようなニッチすぎるジャンル」への参入は避けた方が良いのです。実際に、「キャリア 相談 50代」は2023年1月では月間で40回しかGoogleで検索されていません。市場規模がとても狭いことがわかります。

そのため、まずは「活躍している個人ブロガーがいるジャンル」へ参入することがおすすめですよ。すでに成功しているということは、真似をすれば最短で収益化までの道のりを歩めるということですからね。

ここからは、参考にすべき「活躍している個人ブロガー」がいるかどうかの選定方法について解説します。

- ①「ラッコキーワード」でサジェストキーワードを検索する

- ②サジェストキーワードの月間平均検索ボリュームを調べる

- ③検索ボリュームが多いキーワードから順に上位10サイトを調べる

- ④ドメインパワーが低い個人ブログを2,3サイト見つける

- ⑤ブックマークで競合ブログを管理する

①「ラッコキーワード」でサジェストキーワードを検索する

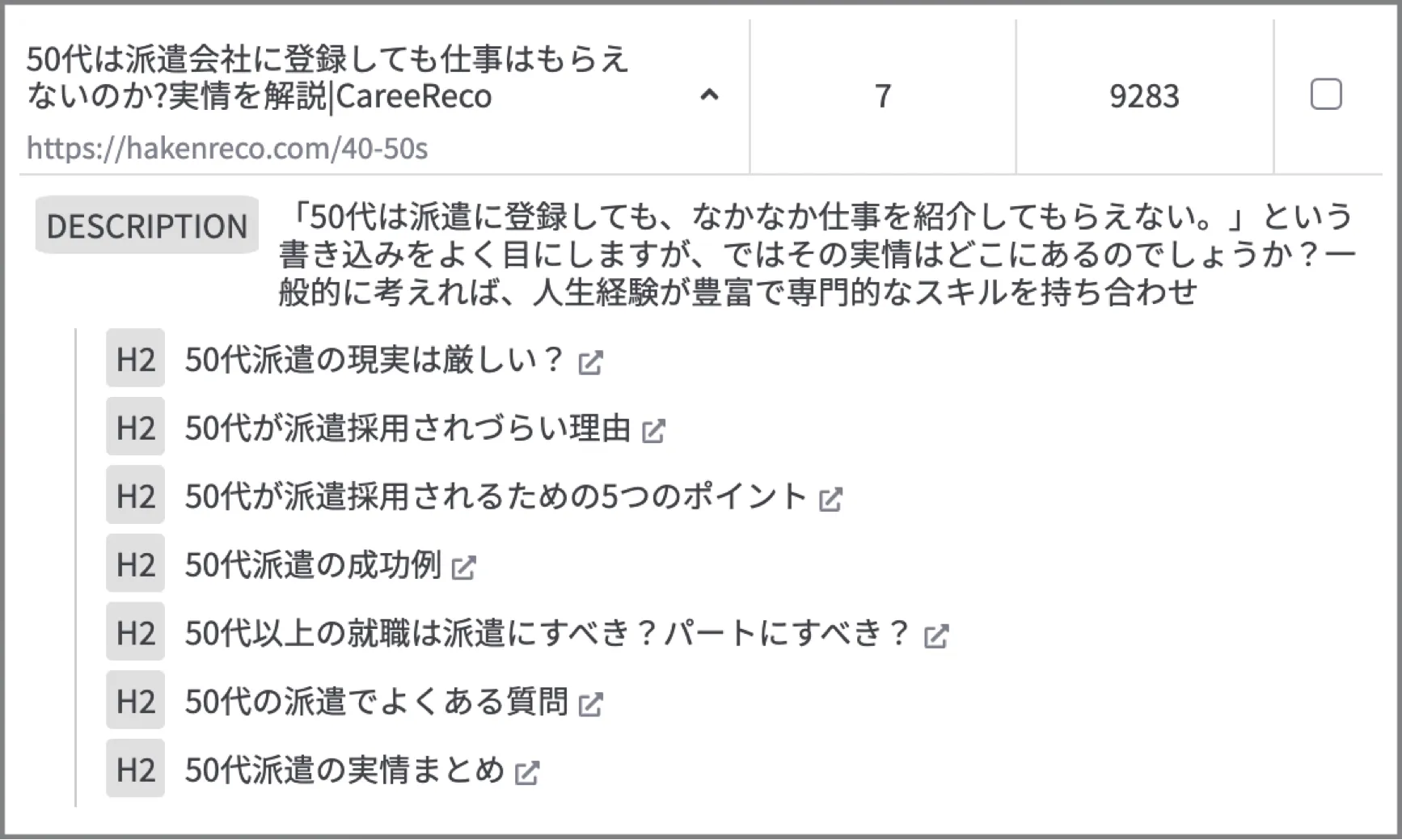

まずは、無料ツール「ラッコキーワード」を使って関連するキーワードを調べましょう。「ラッコキーワード」にアクセスすると、このような画面が表示されます。検索窓にキーワードを入力することで、一緒に検索されているキーワードの一覧を取得することができます。たとえば、「派遣」を入力すると、合計879個のキーワードがこのように一覧結果が表示されますよ。画面右上の「CSVダウンロード」をすると、すべてのキーワードを保存することもできます。

「ラッコキーワード」で「派遣」のサジェストキーワード一覧

ただし、この一覧では「どれくらいの人が実際に検索をしているのか」を把握することはできませんよね。次のステップでは、それぞれのキーワードが「どれくらいの検索ボリュームなのか」を調べます。

②サジェストキーワードの月間平均検索ボリュームを調べる

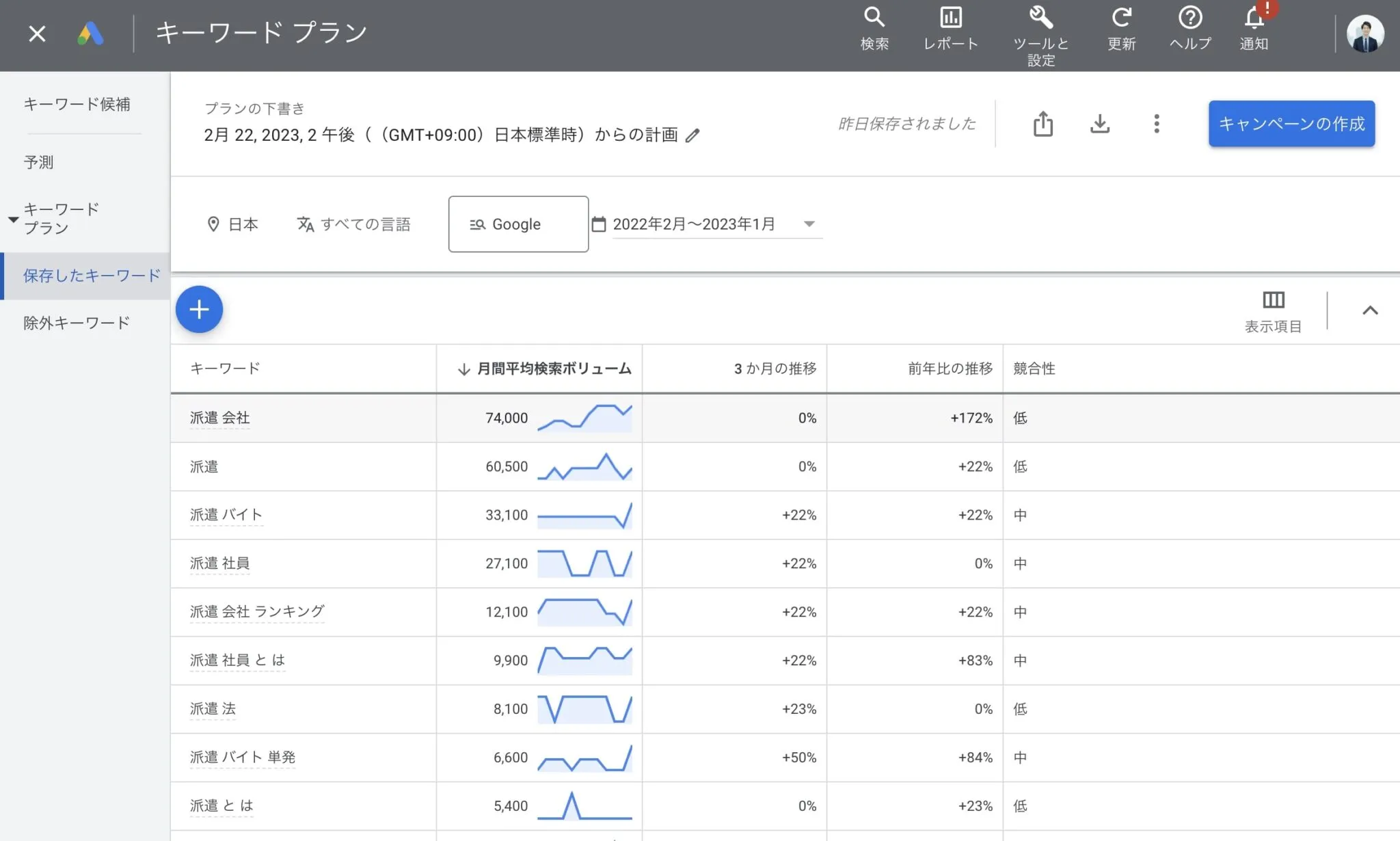

検索ボリュームを調べるときには、Googleの公式ツールである「キーワードプランナー」を利用しましょう。無料で使用すると検索ボリュームが概算になりますが、有料で広告出稿をすると具体的な検索ボリュームを知ることができます。

ここでは、先ほど「ラッコキーワード」で検索した「転職」の関連検索語の検索ボリュームを調べます。「ラッコキーワード」の画面右上「全キーワードコピー(重複削除)」をクリックします。

「キーワードプランナー」にアクセスすると下記の画面が表示されるため、「検索のボリュームと予測のデータを確認する」を押下します。そして、出てきたボックスに「ラッコキーワード」でコピーしたキーワードをこのようにペーストし、「開始する」をクリックします。

検索をすると、このように各キーワードが月間で平均どれくらい検索されているのかを知ることができますよ。

③月間平均検索ボリュームが多いキーワードから順に検索結果10位までの個人サイトを見つける

続いては、「キーワードプランナー」で調べたキーワードの検索ボリュームが多い順番に、どのようなサイトが検索結果10位以内にあるのかを確認します。このときに、「個人が運営するブログがあるか」をチェックしましょう。

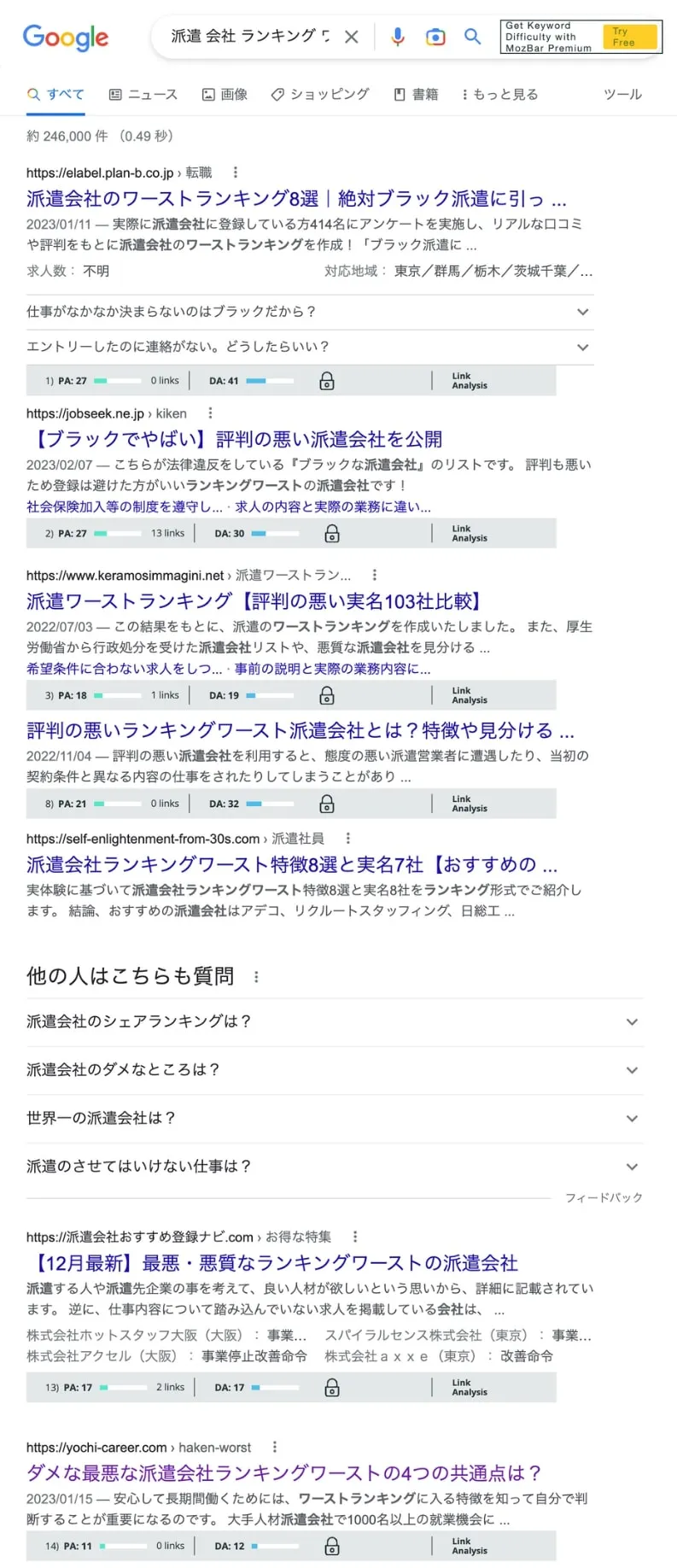

たとえば、「派遣」のサジェストキーワードであれば、月間平均検索ボリュームが多い「派遣会社」や「派遣」「派遣バイト」などを順番に検索をして調べます。サジェストキーワードを調べると、月間平均検索ボリューム1,300回のキーワードに「派遣会社 ランキング ワースト(月間平均検索ボリューム:1,300)」というキーワードがあります。

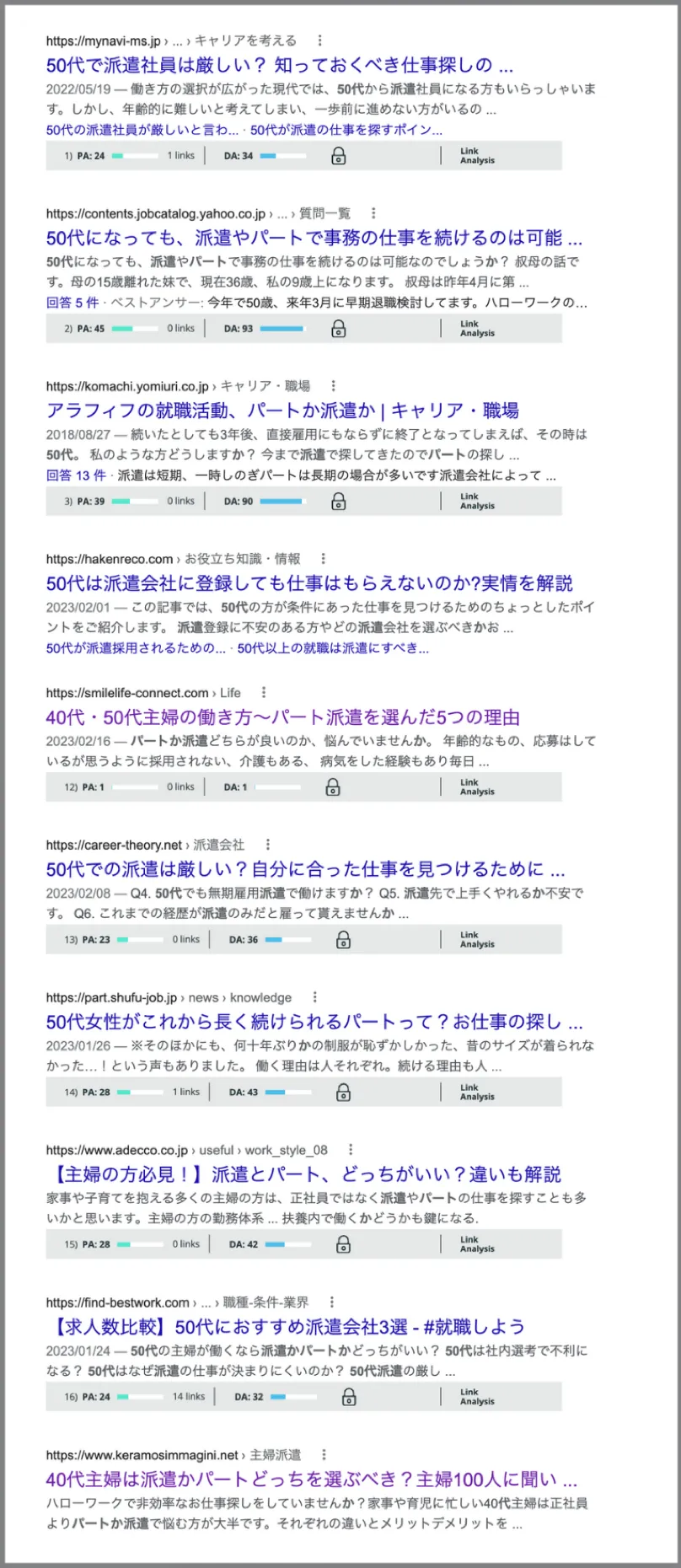

このキーワードで検索をすると、検索結果はこのように表示されます。

すると、検索結果7位にわたしが運営する「よちきゃり派遣」が出てきます。地味ですが、このように上位からひとつずつ検索結果を調べましょう。

なお、個人ブログかどうかをチェックするときには、運営者情報をみて個人名が書かれていれば個人が運営しているブログと判断できますよ。

④ドメインパワーが低い個人ブログを2,3サイト見つける

検索ボリュームが多いキーワードは、企業やアフィリエイターが上位表示させようと努力しています。そのような競合性が高いキーワードで上位を取れるということは、正しいブログ運営のノウハウを実践しているに違いありません。そのため、将来的に目指す参考ブログとして設定するには適切な参考ブログの設定方法です。

このときに、個人ブログかどうかとあわせて「ドメインパワー」をチェックしましょう。ドメインパワーとは、サイトごとのGoogleからの信頼度の指標で、Googleは被リンクやコンテンツの質や量、更新頻度によってそのサイト全体を評価すると言われています。ただし、この数値は公式に発表しているものはないため、あくまでもツールを活用した参考値です。

ドメインパワーをチェックするためのおすすめツールは、Googleの無料拡張機能で使える「Moz bar」です。設定方法は「MozBar使い方と導入方法を画像19枚で解説【無料でライバルサイト調査】|作業ロケット」がわかりやすいので参考にしてください。この拡張機能を導入すると、先ほどの「派遣 ランキング ワースト」の各ページの下に追加された「PA」や「DA」などが確認できるようになります。

なお、MozBarでは「ドメインパワー」を「ドメインオーソリティ(DA:Domain Authority)」と表現しています。ここで見つけるべきドメインパワーが低いサイトは、「DA:10以下」のブログが理想です。

ただし、DAが11以上の個人ブログであっても正しいブログ運営をすれば上位表示される可能性もあるためチェックしておきましょう。

⑤ブックマークで競合ブログを管理する

前ステップで競合ブログを見つけたら、ブラウザのブックマーク機能を活用して競合を管理しましょう。ブックマークで管理するときにはフォルダを活用して、ブックマーク名をこのように変更することがおすすめです。

- フォルダ名:◯◯ブログの競合一覧(例:なべけんブログ競合一覧)

- ブックマーク名:サイト名+DA(例:なべけんブログ【DA:12】)

また、無料サービス「Feedly」を利用すると、設定をしたブログ・サイトが記事を投稿したときに通知を受け取ることができます。すると、競合ブログが記事を公開するペースや、どのような記事を更新しているのかを参考にすることができるためおすすめです。

「Feeldy」の設定方法は「FeedlyのPC版の使い方や特徴をわかりやすく解説!日本語での利用・RSSフィードの登録・削除まで|TECH CAMP ブログ」がわかりやすいので参考にしてください。

効率的に競合ブログを探す方法とは

ここまでに紹介した方法は、とても地道な作業ですし、同じようなサイトを何度も見ることになります。また、「ラッコキーワード」で検索できる「サジェストキーワード」の網羅性は100%ではないので、キーワードに漏れが出てしまいます。

さらに、発信するジャンルのキーワードを含まない検索をユーザーがしていることもありますよね。たとえば、転職ジャンルで発信をするときには「HSP 適職」というキーワードは「転職」を含まないため、個人ブログを探すのに漏れが出てしまいます。

これを防ぐ方法が2つあるため、効率的に競合ブログを探したい人は2つの方法を参考にしてください。

- SNSを活用して個人ブログを探す

- 有料ツール「Rank Tracker」で個人ブログを探す

SNSを活用して個人ブログ探す

SNSについては、検索あるいは普段の発信でアカウントを検索しましょう。検索をすると、アカウントによってはプロフィール欄に実績が書かれています。また、実績だけでなくブログのURLが掲載されているため、どのようなブログで実績があるのかをチェックすることができますね。

ただし、アカウントによっては実績を偽っていることもあるため、SNS経由でアカウントを探すときには注意が必要です。

有料ツール「Rank Tracker」で個人ブログを探す

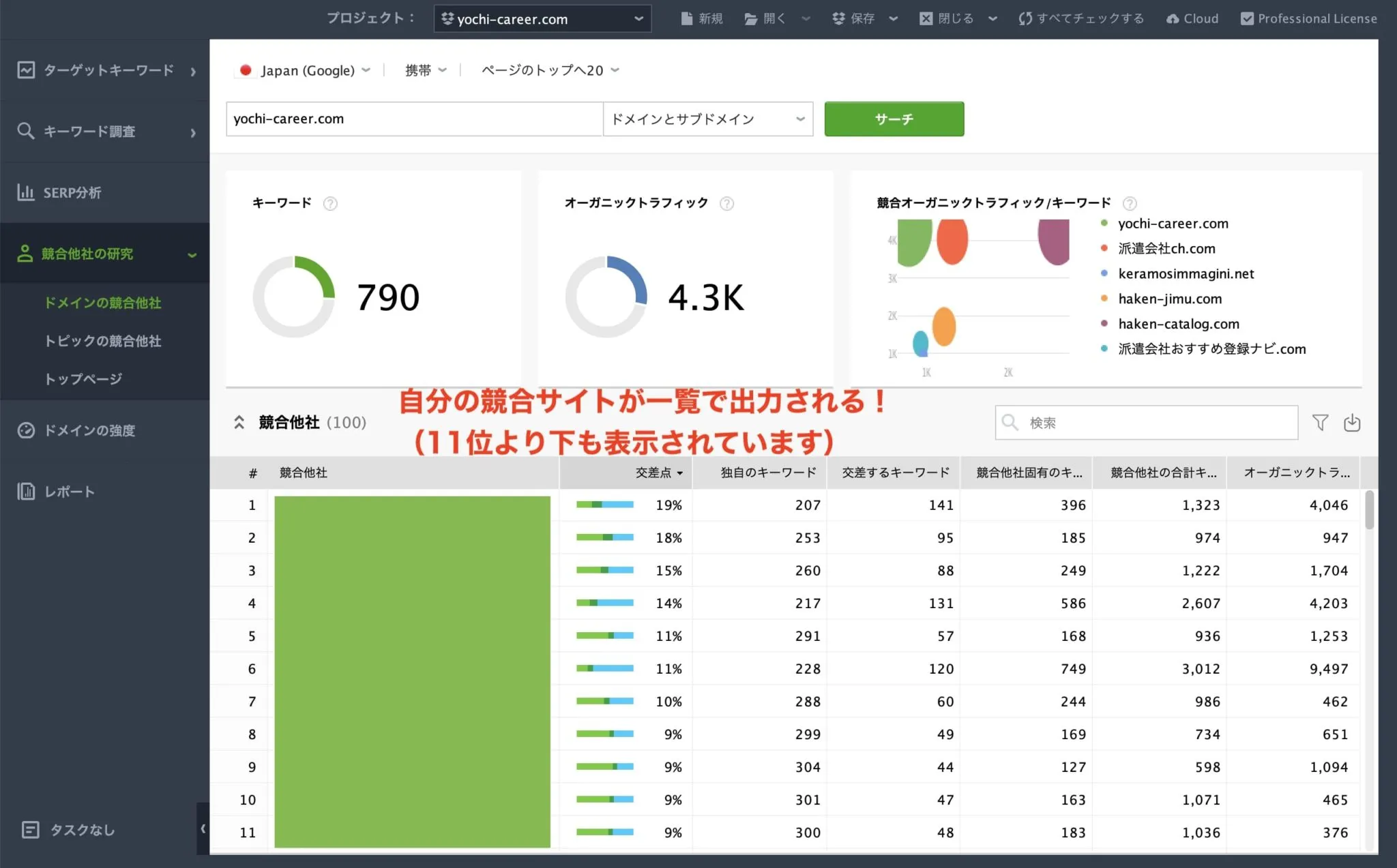

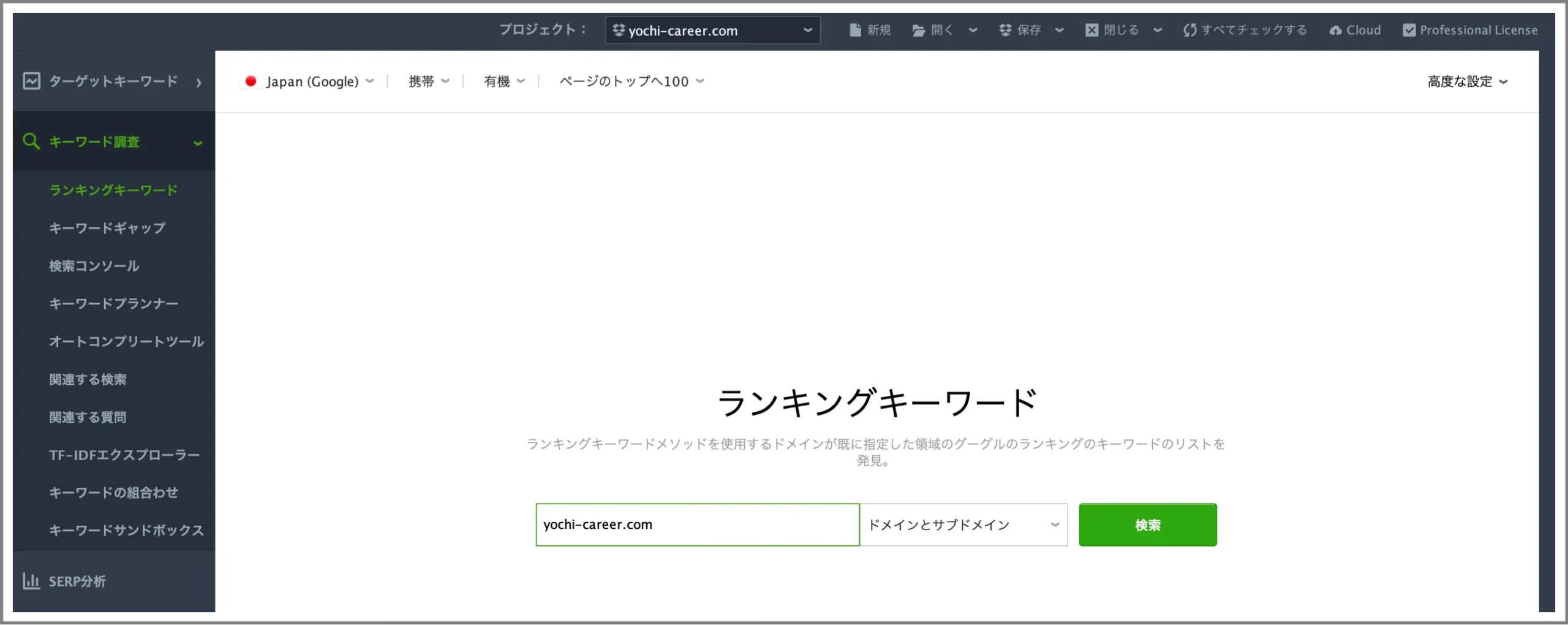

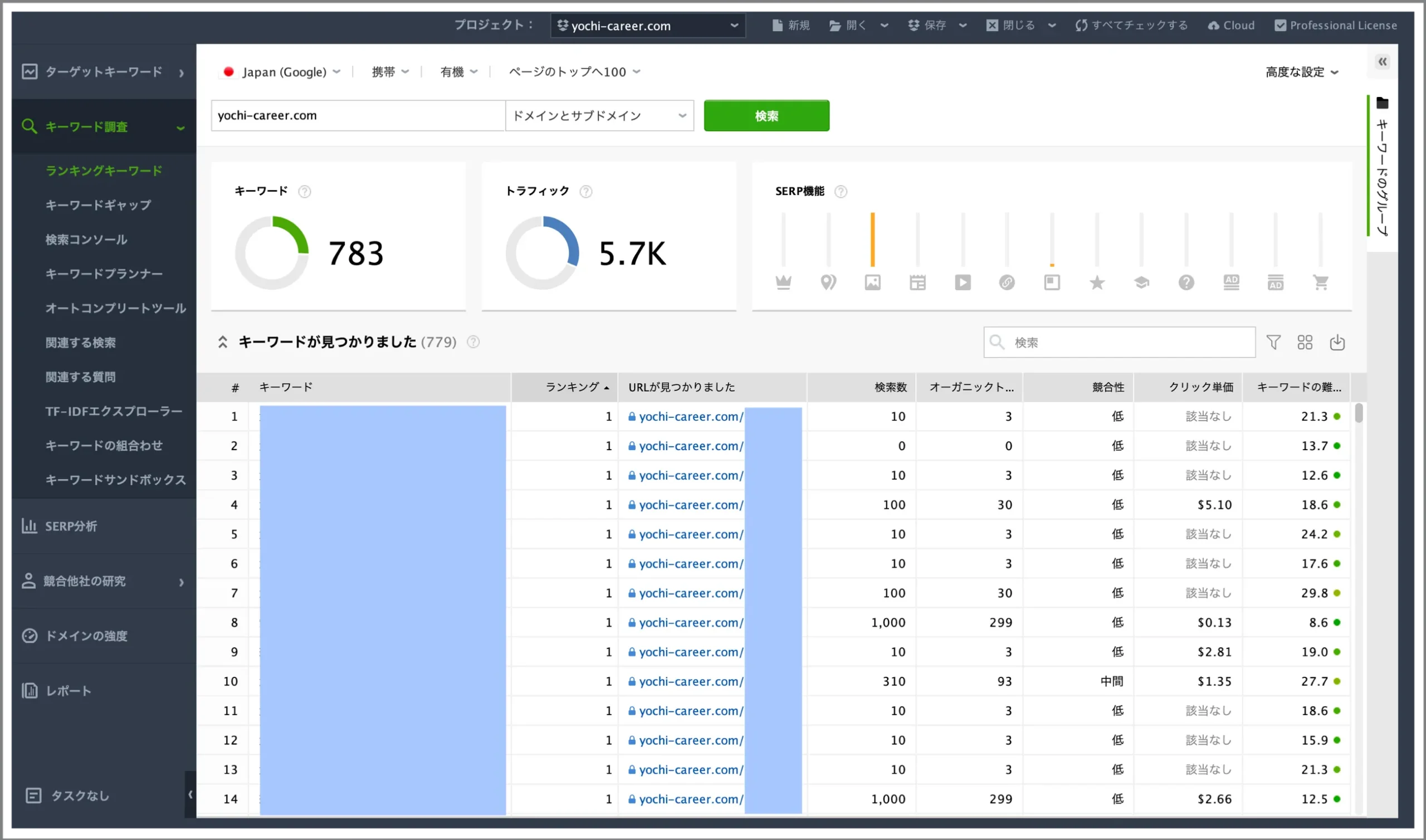

検索順位チェックツール「Rank Tracker」を使うと競合ブログのリサーチをすることができます。検索順位の変化を確認する用途で使用する人が多いですが、競合ブログをリサーチするための機能も備わっていますよ。

必要な機能が備わった有能なツールため、有料ですがおすすめです。無料でつかえる機能もありますが、「ドメインの競合分析」は残念ながら使えません。

- ランキングキーワード

- キーワードギャップ

- キーワードプランナー

- 関連する検索

- Top Page

また、これらの機能を無料で使うときには、アクセスするたびに必要情報を入力しなければなりません。時間短縮のために使用するツールですが、毎回同じ情報を入力しなければならないため、無料で利用することはおすすめではありません。

「Rank Tracker」でドメインの競合を検索する

「Rank Tracker」は自分のブログ以外のブログ・サイトの競合をリストアップすることもできます。そのため、上位に表示されている企業サイトの競合をリストアップすれば、個人ブログを探しやすくなりますよ。

「Rank Tracker」を使った検索方法は簡単で、「ドメインの競合他社」にブログのドメイン(URL)を入れて「サーチ」をクリックするだけです。すると、競合の情報がリストアップされます。たとえば、わたしが運営する「よちきゃり派遣」の競合サイトを検索すると、98サイトも検索できますよ。「Rank Tracker」の画面からURLをクリックできるため、簡単に参考にすべき個人ブログを探すことができますよ。

より詳しい使い方は「Rank Trackerの使い方|なべけんブログ」にて紹介しています。

「Rank Trackerの「ドメインの競合他社」の検索結果

column:特化ブログと雑記ブログどっちがいい?

あなたは特化ブログと雑記ブログのどちらが良いと思いますか。

ほとんどの読者が「特化ブログの方が良いに決まってる!」と思うのではないでしょうか。たしかに、SNSで多くのインフルエンサーが「まずはジャンルを決めよう」と言っているので、ジャンル特化にした方が良いと感じますよね。また、実際に今のGoogleのアルゴリズムを考えると、ジャンル特化した方が上位表示されやすいです。

しかし、わたしの回答は「悩んでいるのであれば、特化ブログと雑記ブログのどちらもやりましょう」です。

そもそも論ですが、「AとBのどちらをやれば失敗しないですか?成功しますか?」のように正解を求める質問をすること自体が危険だと思っています。理由はシンプルで、何事もチャレンジをしてみないと自分に合っているかわからないからです。人によっては、雑記ブログをやってみたら「広く浅く情報収集する方が興味を持ち続けられるから」ということに気が付き、雑記ブログを継続的に変更する人がいるかもしれません。つまり、成功するかどうははチャレンジしてみないとわからないのです。

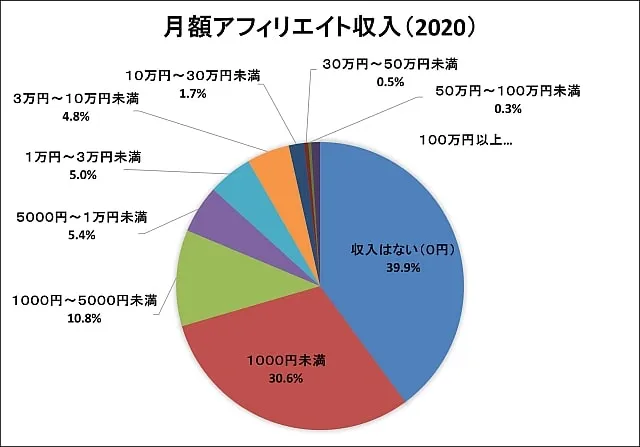

このように正解を求める人は「短期で成功しよう」と思っている傾向もあるのではないかと感じています。もし、ブログを始めて数ヶ月や1年ほどで数十万を稼げるなら、さすがに皆チャレンジしています。けど、実際はそうではないですよね。

日本アフィリエイト協議会の「アフィリエイト市場調査2020」によると、月3万円以上のアフィリエイト収入がある人の割合は8.3%です。

出典:日本アフィリエイト協議会(JAO)、アフィリエイト市場調査2020を発表 ~月1万円以上のアフィリエイト収入があるのは過去最高の13.3% ~

それだけブログで稼ぐことは簡単ではないということです。なので、特化ブログと雑記ブログのどちらかで迷っているのであれば、どちらとも実践をして自分にあっているブログ運営を最終的に残せばOKだと思っています。

特化ブログと雑記ブログの両方に挑戦したとしても、せいぜい2年くらいしか使わないと思います。わたしは個人ブロガーですが、約3年間で派遣ブログ120記事とWeb3ブログ50記事、雑記ブログ200記事ほど書きました。そして、3年間かけてやっと「派遣特化ブログ」で月46万円発生を達成しました。

短期の利益を追いすぎると挫折につながりますし、成功スタンスを放棄してしまう可能性があります。人生100年もあるのだから5年かけて成功するなら万々歳ですよね。

ここまで読むと「じゃあ、すべてを同時並行でやろう!」と思うかもしれません。しかし、これは典型的なNGパターンなので注意してください。個人には個人の戦い方があり、「ランチェスター戦略」という弱者の5つの戦略があります。この戦略の一つに、「一点集中戦」があり、「とにかく1点に絞る」という戦略です。

個人ブロガーがブログに割ける時間は限られているため、広く浅く取り組むのではなく、ひとつに集中して取り組むことが重要ですよ。ひとつのことにフルコミットすれば、3ヶ月ほどで「自分に向いているかどうか」がわかります。向いていないことがわかれば、別のことにチャレンジする思い切りがつきますよね。たった3ヶ月コミットするだけで「自分に向いているかどうか」がわかるなら、やらない手はないです。

複数を同時並行で進めることは「挫折しやすくなるリスクを抱えている」だけなので、他のことが目移りしないくらいにコミットしましょう。

第二章 キーワード選定

ブログを書くときには「自分が伝えたいこと」を書くのではなく、「読者が知りたいこと」を書かなければならないことはすでに説明しました。しかし、インターネット上にはユーザーが数えられないほどいますし、あなたが想像をしてキーワードを書いてしまうと、一部のユーザーにしか届きません。

さらに、選んだキーワードで検索した結果のサイトが、より権威性や専門性が高いサイトがあると、あなたが後発で記事を書いても上位表示されるインセンティブがありません。読者が検索するキーワードで記事を書かなければ、あなたのブログへのアクセスが増えず、月間1,000PVを達成することができなくなってしまいます。

このような失敗をしないように、ここからは確実にあなたのブログにアクセスをもたらすキーワードの選定方法について解説します。

【基礎】キーワード選定をする方法

まずは、王道と言われる方法のキーワード選定について紹介します。この方法はほとんどのブロガーが実践しており、キーワードを見つける最も簡単な方法です。

- ステップ①「ラッコキーワード」で関連キーワードの検索をする

- ステップ②検索結果からサジェストキーワードを探す

- ステップ③「キーワードプランナー」で検索ボリュームを調べる

- ステップ④キーワードを検索して企業サイトがないか調べる

- 注意点①他のブログとの差別化がしづらい

- 注意点②個人サイトが5位以内にあるKWを選定する

ステップ①「ラッコキーワード」で関連キーワードの検索をする

競合ブログ選定で活用した無料ツール「ラッコキーワード」を使って関連するキーワードを調べましょう。自分のジャンルにあわせたキーワードを検索して、サジェストキーワードを調べましょう。 たとえば、派遣ジャンルのブログを書くのであれば「派遣」、筋トレ関連のブログであれば「筋トレ」などのキーワードのサジェストキーワードを調べましょう。もちろん、派遣であれば「適職」や「お仕事」などキーワードはさまざまあるため、キーワードのリサーチしつつサジェストキーワードを調べましょう。

ステップ②検索結果からサジェストキーワードを探す

ラッコキーワードだけでなく、ツールを使わなくてもサジェストキーワードを知る方法が3つあります。

- Googleの検索窓にキーワード入力をする

- ページに訪問して検索一覧に戻る

- 検索結果のページ末を確認する

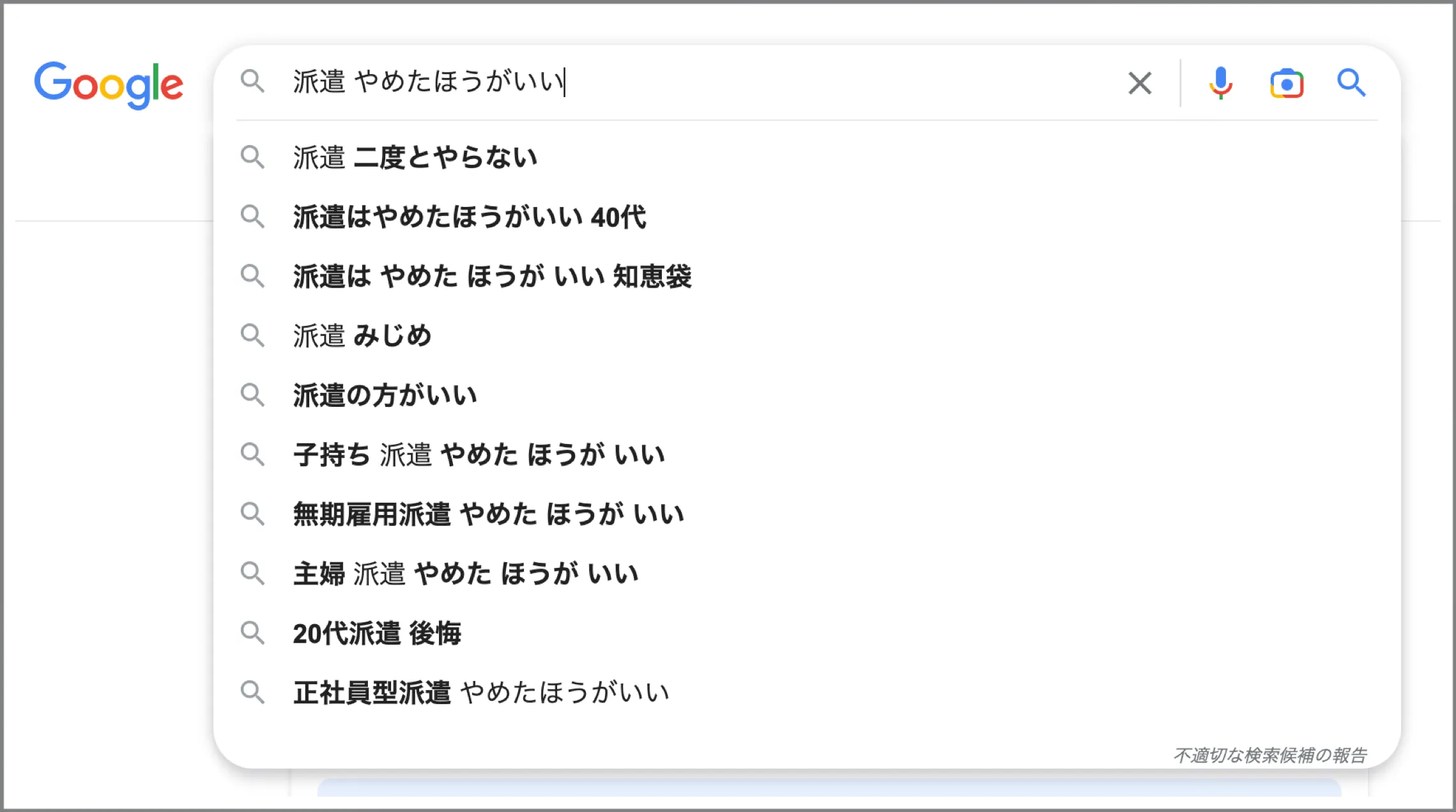

Googleの検索窓に文字入力すると、このようにキーワードがいくつか出てくるのではないでしょうか。

このサポート機能を使ってユーザーは検索していることが多いので、このキーワードをリストアップすることで、実際に検索されるキーワードを知ることができます。

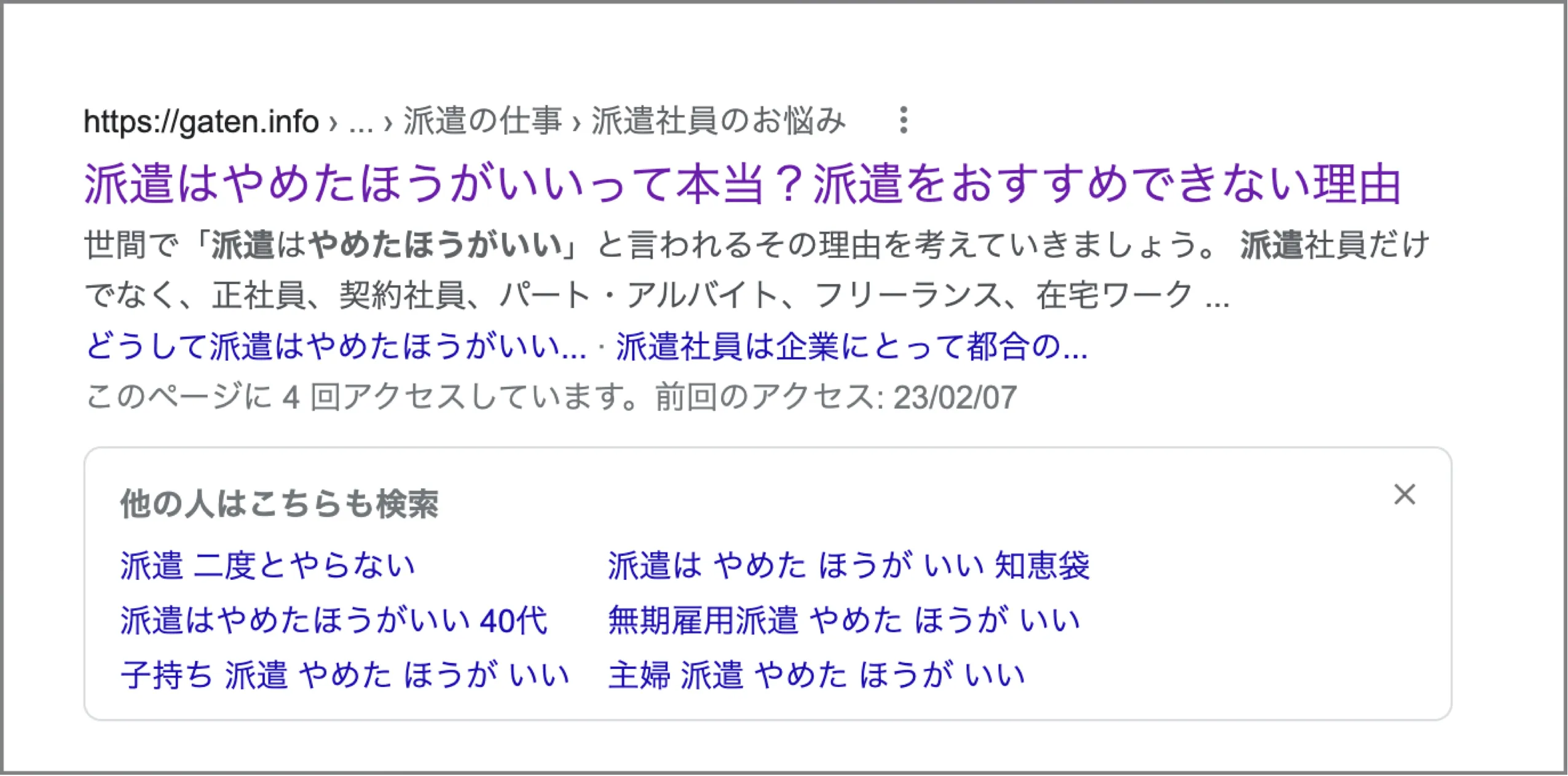

また、検索をして知りたいことが得られずに検索一覧へ戻ったときに、このように検索キーワードが表示されたことはありませんか。このキーワードもユーザーが実際に検索しています。

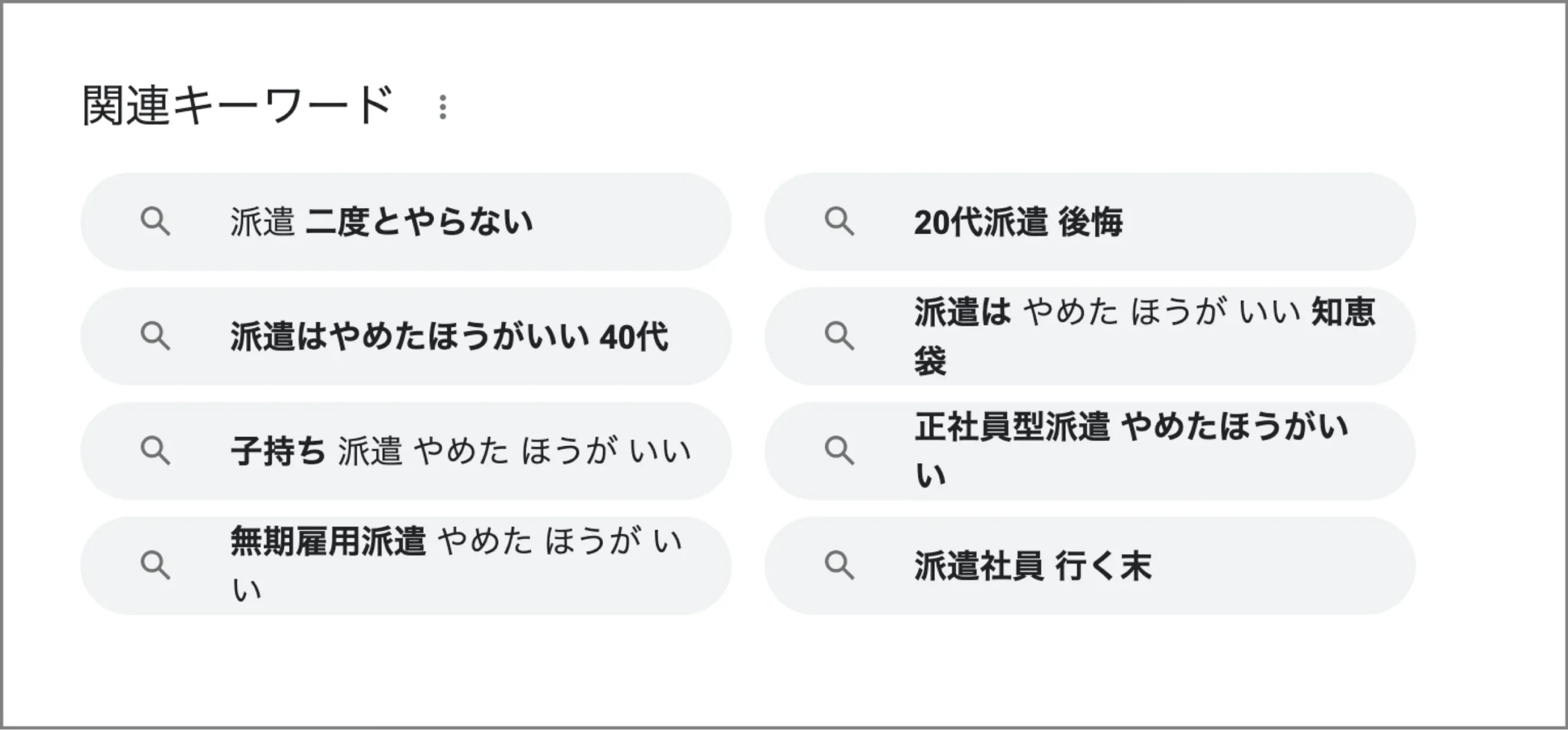

さらに、検索結果のページを下まで見ると、このような「関連キーワード」が表示されているのではないでしょうか。このキーワードもユーザーは検索していますよ。

ステップ③「キーワードプランナー」で月間平均検索ボリュームを調べる

検索ボリュームを調べる方法も参考ブログ選定で利用した「キーワードプランナー」を使ってリサーチしましょう。先ほどの説明と同様に、ラッコキーワードのサジェストキーワードをペーストすれば簡単に月間平均検索ボリュームが調べられますよ。

ステップ④キーワードを検索して企業サイトがないか調べる

「たくさん検索されているキーワードを選んで記事を書けばいいんでしょ」と思った人は正しいですが、それだけで記事を書いてしまうと失敗してしまいます。「キーワードプランナー」の一覧にも「競合性」という文字が書かれていますが、キーワードによってはすでに多くのブログが記事を書いており、上位に表示させることが困難なものもあります。

特に、企業が運営するメディアの記事が上位に表示されていると、個人が運営するブログより権威性があり上位表示させることは困難です。そのため、実勢にキーワードを検索して、企業サイトが上位を席巻しているキーワードは避けましょう。 この方法で地道にキーワードの選定をすると、自分が書くべきキーワードを見つけることができますよ。

ただし、いくつか注意点があるため必ずチェックしてください。

注意点①個人サイトが5位以内にあるKWを選定する

キーワードを選ぶときには、個人サイトが検索したときに5位以内に個人ブログがあるキーワードを選んでください。最終的には1位を目指すことが目標です。もし、5位以内に個人ブログが入っていないと、「信頼性や権威性を重視するキーワード」という可能性もあります。すると、どんなにクオリティが高い記事を書いても上位に表示されないため注意してくださいね。

注意点②他のブログとの差別化がしづらい

ここまでに紹介した方法は、誰でもかんたんに無料で実践できるキーワード選定方法です。そのため、すでにブログ運営している人は実践しています。つまり、他のブロガーと差別化をすることができないんですよね。さらに、すでに皆が実践しているため、上位に表示させるハードルが非常に高いです。

そのため、最短で成功するためには、次に紹介する方法でキーワード選定をする方がおすすめです。

【応用】キーワード選定をする方法(おすすめ)

「基礎」で紹介したキーワード選定は、王道の方法なのでほとんどほとんどのブロガーが実践しています。さらに、ブロガーだけでなく企業も採用している方法なので差別化ができません。また、ブログ運営をするときには「関連記事」があると評価が高まると言われています(トピッククラスターで解説)。しかし、「基礎」のキーワード選定は関連性がないキーワードを選定するため、ブログの評価が高まりづらいキーワード選定方法なのです。

そこで、おすすめの方法が「参考にするサイトがすでに書いているキーワードを書く」という方法です。すでに実績があるブログであれば、関連記事について理解をしていますよね。そのため、最短で書くべき記事を把握することができるのです。 ここからは、おすすめのキーワード選定方法について解説します。

- 競合ブログのキーワードをカテゴリーごとにリストアップする

- それぞれのキーワードで上位が取れるかチェックする

- 執筆するたびに競合ブログをブックマークしてキーワードをチェックする

①競合ブログのキーワードをカテゴリーごとにリストアップする

基礎編の方法で選定した競合ブログのキーワードをリストアップすることが始めのステップです。初心者は慣れるまで難しく感じますが、回数を重ねると慣れてきますよ。たとえば、先ほどの「なべけんブログ」の「Rank Tracker」のブログタイトルを見ると「Rank Trackerの使い方」ですよね。これを見ると「Rank Tracker 使い方」というKWを狙っていると予想できます。このように、キーワードをリストアップしましょう。

②それぞれのキーワードで上位が取れるかチェックする

リストアップしたキーワードの中には、「参考にしたサイトが上位をとっていない」や「上位が企業サイトばかりでハードルが高い」ということもあります。すると、参考にしたキーワードでも上位表示させることができないため、せっかく執筆をしても読まれない記事になってしまいます。このような無駄な努力を避けるためにも、選定したキーワードで上位表示される可能性があるのかを必ず競合リサーチましょう。

③執筆するたびに競合ブログをブックマークしてキーワードをチェックする

ステップ②で検索結果をチェックしますが、そこでブックマークしていなかった個人ブログを見つけることがあります。そのときには、先ほどに説明をした「ブックマーク管理」を実践しましょう。そして、その都度同じ作業を繰り返して個人ブロガーであっても上位表示される可能性が高いキーワードを選定します。

効率的にキーワード選定をする方法

ここまでの方法を実践すれば確実にキーワード選定ができますが、時間がかかりますよね。

ここからは、「Rank Tracker」を使った効率的なキーワード選定方法の紹介をします。ここで紹介する方法は「ランクトラッカー」というツールを使用します。「ランクトラッカー」は「検索順位チェックツール」として知られていますが、実はキーワード選定にも活用することができます。「ランクトラッカー」の使い方は【ランクトラッカーの使い方とは|なべけんブログ】で紹介しているので参考にしてください。

「ランキングキーワード」という機能があり、ここにドメインを入れてクリックするだけです。すると、このようにインデックス(検索結果に表示)されているキーワードを一覧でチェックすることができます。

もちろん、すべてのキーワードが検索されるということではありませんが、主要なキーワードは一覧で確認することができます。Rank Tracker」の無料機能を試したい人は、「Rank Trackerの使い方|なべけんブログ」をチェックしましょう。

具体例:「よちきゃり派遣」の「無期雇用派遣カテゴリー」

ブログに訪問するとわかりますが、わたしの「よちきゃり派遣」には「無期雇用派遣」というカテゴリーがあります。このカテゴリーの記事に使われているキーワードをリストアップすると、このような一覧ができます。

- 無期雇用派遣 やめとけ

- 無期雇用派遣 クビ

- 無期雇用派遣 5年未満

- 無期雇用派遣 ランキング

- マイナビキャリレーション

- ファンタブル

- ミラエール

- キャリアウィンク

- エムシャイン

- キャリアシード

- Ready Career

それぞれのキーワードの検索ボリュームを調べたり、競合記事に企業サイトがあるかどうかなども調べます。調べた後に、競合性が高くないときには、基本的にはこのカテゴリーを丸々同じ記事群のカテゴリーをつくればOKです。

column:アフィリエイトリンクを踏まない人は成功しない

コラムのタイトルを見ると「なべけんが稼ぎたいだけでしょ」や「ただのポジショントークでしょ」と思うのではないでしょうか。わたしがブログで稼げなかったときも同じことを思っていました。自分がブログをやっているからこそ「この広告から申し込むとブロガーの収益になる」ということを知っていて、誰かが得をすることを避けようとは思っていたのです。しかし、今はこの考えがなくなりアフィリエイトリンク経由で商品購入をしています。むしろ積極的にアフィリエイトリンク経由で商品購入をおこなっています。

人によっては「商品やサービス販売している企業や人に100%の売り上げが入ってほしい」と思って、アフィリエイトリンクを避けて再検索している人もいるかもしれません。この考えでアフィリエイトリンクを避けているのであれば良さそうに感じますよね。しかし、この考え方でアフィリエイトリンクを踏まない人もブロガーとして稼げないと思います。なぜでしょうか?

結論をお伝えすると、アフィリンクを踏まないということは「自分がセールスされたことを認めない」 と考えてしまっているためです。「メディアやブログの文章を読んだりYouTube動画を見たりして興味を持ったこと」は事実ですよね。その発信者のプレゼン・セールスライティングがうまいにもかかわらず、事実を受け入れず再検索してサービスに申し込んでいるのではないでしょうか。

セールスされたことを認めないということは、マーケティングを学ぶ機会を自ら逃しているとも考えられます。あなたが心動かされたセールスを自分の発信で活かしさえすれば、稼ぐためのノウハウを身につけられるはずです。「なぜ自分は興味を持ったのか」や「どの文章・セリフに共感したのか」 などを考えると、自分の購買体験がマーケティングを学ぶ絶好の機会になるということです。

あらためて整理すると、「セールスされ興味を持った事実」を受け入れて「なぜ興味を持ったのか」を分析しましょう。そして、心の中で「クソッ!セールスうまいな!」と思って泣く泣くアフィリンクを踏むこんな感じです。わたしは、欲しい商品ではなくアフィリンクを踏まないときであっても、心が動いたときにはスクリーンショットを撮りためていますよ。作業をして疲れたときに見返すようにしています。

人の心を動かすことはとても難しいので、自分の心が動いた文章を残しておき、参考にして実践をすることでマーケティング感覚が身につけられるのです。過去の自分に対して文章を書いたりセールスをしたりすることが、文章で心を動かすためには大事ですね。

第三章 記事構成の作成方法

キーワードを選定したら記事を書いていきますが、いきなり本文を書くと失敗してしまいます。なぜならば、記事の骨組みである「記事構成」がないからですね。ブログにおいては、記事の構成を考えることがとても大事です。というのも、Googleは検索順位付けをAIが担当しており、すべての文章を見て記事の質を判断することはできません。そのため、どのようなことが書いてあるのかを把握するために「見出し」を見ているのです。つまり、記事の構成が一流であれば上位に表示される可能性が十分にあるということですね。

ここからは、5つのステップで記事構成を作成する手順を解説します。

- ①コンテンツの質で上位表示されているページを選定する

- ②基本的に①の見出しはすべて入れる

- ③上位サイト共通の見出しに漏れがないか確認する

- ④顕在ニーズの回答に漏れがないか確認する

- ⑤よくある質問で潜在ニーズに答える

ステップ①コンテンツの質で上位表示されているページを選定する

すでに説明したとおり、企業が運営するサイトに個人ブログは太刀打ちすることはできません。そのため、まずは構成を参考にすべき個人ブログを検索結果の10位以内から見つける作業からはじめましょう。なお、このリサーチをした結果、検索結果10位まですべてが企業サイトのときは、記事を書くことを避けた方が良いです。もし複数の個人ブログが上位表示されているときには、「コンテンツの質」で上位表示されているブログを見つけます。

上位表示されるためには「ドメインパワーの力で上位表示」と「コンテンツの質で上位表示」の2パターンがあると思っています。前者は言わずもがな勝てないので後者を見つけましょう。コンテンツの質で上位表示されている記事なら、あなたも頑張れば検索上位が取れるので、参考にするために見つけましょう。

コンテンツの質で上位表示されている個人ブログを見つけるためには、「Moz bar」で「DA:Domain Authority」をチェックしましょう。DAの値が低くて検索順位10位以内に入っているのであれば、コンテンツの質が良い記事と判断できますよ。なお、個人ブログでDAが15以下の記事であれば、将来的には上位表示させることは十分可能です。

【具体例】

ここでは、「50 代 派遣 か パート か」というキーワードで記事構成をつくる具体的なプロセスを解説します。まずは、実際にキーワードを検索して個人ブログを見つけます。検索をすると、検索順位5位に個人ブログがあります。個人ブログが5位にあるため、5位を目指して記事の作成をします。

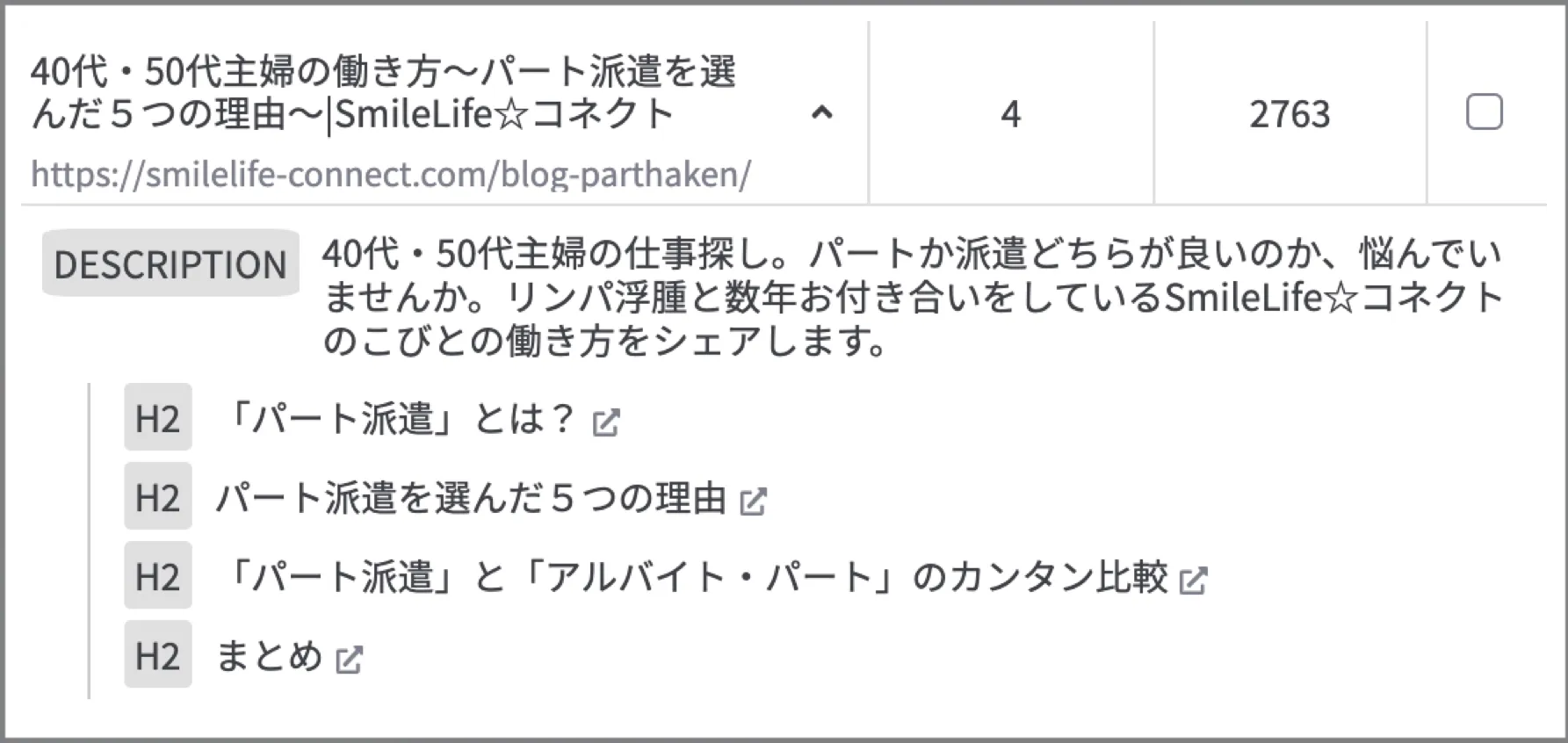

ステップ②基本的に①の見出しはすべて入れる

個人ブログが検索結果で上位表示されるためには、やはりコンテンツの質を重視するしかありません。そのため、すでにコンテンツの質で上位表示されている記事の構成はかなり高い精度で参考にすることがおすすめです。もちろん、H2見出し・H3見出しをそのままコピペすることはNGです。どのようなキーワードを見出しに入れているのかを参考にして、タイトルの文言は自分で決めましょう。

ただし、明らかに書かれている内容が間違っていたり、信憑性が低かったりすることもあります。このときには、読者ファーストで記事構成をつくるべきなので省いても問題ありません。

【具体例】

では、前ステップと同じキーワード「50 代 派遣 か パート か」で競合ブログの見出しをチェックします。「ラッコキーワード」の「見出し抽出」を使ってどのような見出しで記事がつくられているのかをチェックします。すでに説明したとおり、基本的にはすべての見出しを構成に入れます。

- H2:パート 派遣 とは

- H2:パート 派遣 選ぶ理由

- H2:パート 派遣 アルバイト 比較

- H2:パート 派遣 まとめ

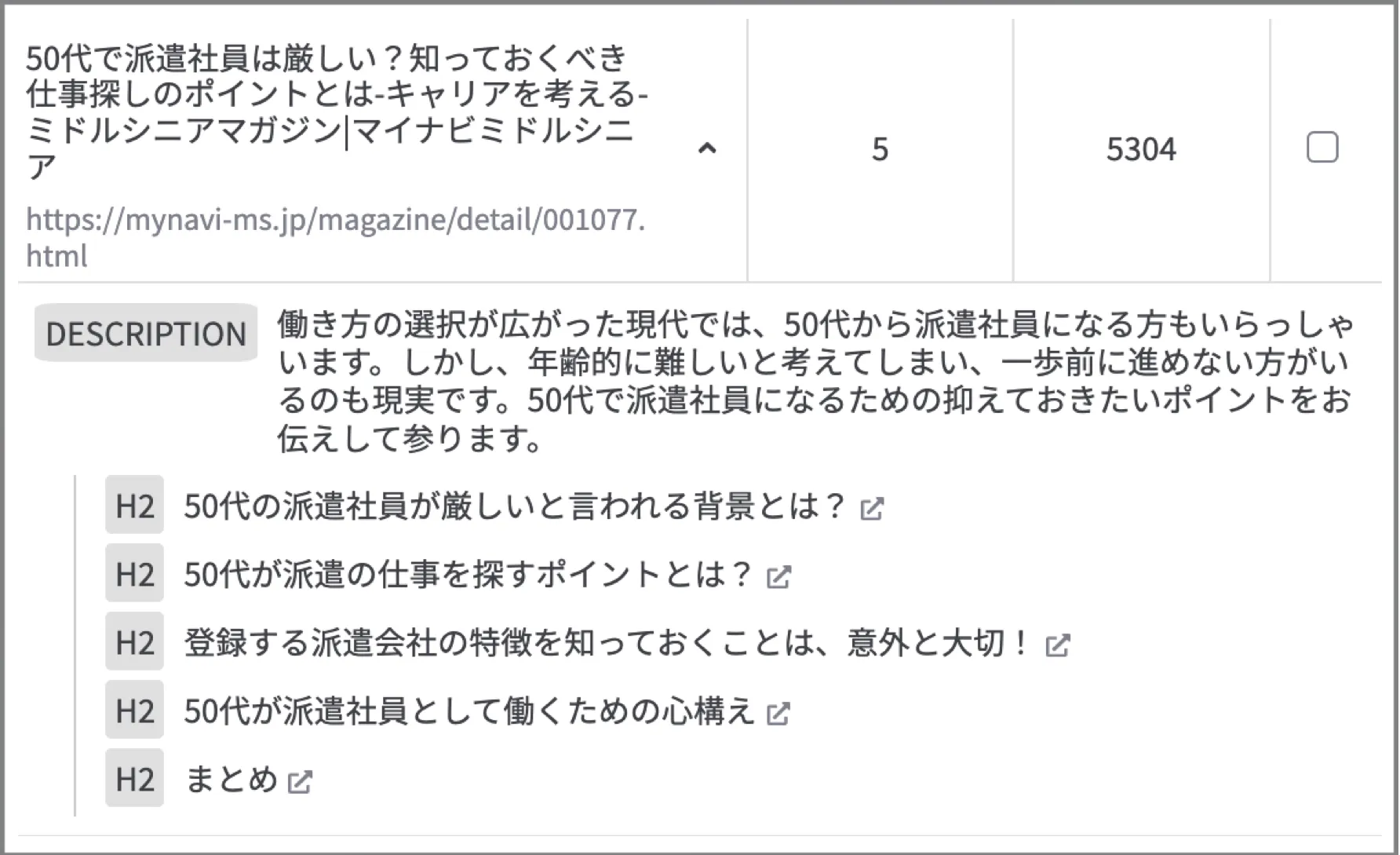

ステップ③上位サイト共通の見出しに漏れがないか確認する

上位表示されるための条件に、Googleが必要だと判断している見出しが入っているかどうかもあると思っています。やはり、検索結果の順位決めには基準があるはずで、この基準のひとつに「見出しのキーワード」が含まれている可能性もあります。そのため、検索結果の上位3サイトをチェックして、共通する見出しを探しましょう。共通する見出しを探した結果、ステップ②の個人サイトに抜けていたらH2見出し・H3子見出しに追加しましょう。

【具体例】

先ほどに、検索順位5位のブログを参考にしたので、他の上位記事の見出しをチェックします。なお、今回の検索結果は2,3位のサイトが「Yahoo! 知恵袋」と「発言小町」でQ&Aサイトなので、参考にすべきサイトからは除外します。そのため、検索順位1位・4位のサイトの見出しをチェックします。

この2つのサイトの見出しをチェックすると、これらの見出しが共通しています。

- H2:50代 派遣 厳しい

- H2:50代 派遣 ポイント

また、共通以外の見出しに着目すると、読者のニーズがある見出しがあります。そのため、これらの見出しも構成に加えます。ただし、「ポイント」は個人ブログの「選ぶ理由」と似ているため、ひとつの見出しにまとめます。また、「採用されづらい理由」は、個人ブログの「厳しい」と意図が似ているため、ひとつの見出しで解説します。

- H2:50代 派遣 成功例

- H2:50代 派遣 よくある質問

ステップ④顕在ニーズの回答に漏れがないか確認する

ここまでは競合ベースで記事構成を作成しましたが、あなたの感覚で記事構成をもう一度かがえるのがステップ④です。稀に上位に表示されているサイトが、検索ニーズの答えを書いていないことがあるためです。たとえば、ブログタイトルが「◯◯はやばいと言われる実態とは」というタイトルでも、やばいと言われる理由が書かれていないサイトは多数あります。すると、読者を満足させられずに、目次を見て離脱されてしまう可能性もあります。ステップ④では、直感で顕在ニーズに応えているか確認しましょう。

【具体例】

キーワードから想像できるとおり「50代の人が派遣かパートか悩んでいる」ということが顕在的なニーズです。競合の見出しではデメリットや注意点が説明されていないため、これらの見出しも必要だと考えます。ただし、今回のキーワードではデメリットと注意点が似ている内容になるため、「50代 派遣 デメリット」を追加します。

ステップ⑤よくある質問で潜在ニーズに答える

最後のステップでは、潜在的なニーズに応える見出しを用意します。競合がすでに潜在ニーズに応える見出しを書いている可能性もありますが、最後はあなたが考える潜在ニーズに「よくある質問」で応えましょう。これを書くことで、読了率が上がりますしオリジナルコンテンツとしてGoogleから評価されます。

【具体例】

パートの特徴としては「扶養内」で働きたい人が多いです。そのため、扶養内で働けるのかどうかを説明する見出しが必要だと考えます。そのため、よくある質問の見出しで子見出し(H3)で回答をします。

- H2:50代 派遣 よくある質問

- H3:派遣で扶養内で働くことはできますか?

【まとめ】構成

ここまでに整理した内容をまとめると、見出し(H2)の記事構成はこのようになります。また、H3についても同様にリサーチをして、構成を作成してから本文の執筆に進みます。

- H2:パート 派遣 とは

- H2:パート 派遣 アルバイト 比較

- H2:50代 パート 派遣 選ぶ理由 ポイント

- H2:50代 派遣 デメリット

- H2:50代 派遣 厳しい 採用されづらい理由

- H2:50代 派遣 成功例

- H2:50代 派遣 よくある質問

- H3:派遣で扶養内で働くことはできますか?

- H2:50代 派遣 パート まとめ

ここではキーワードの抜粋しかしていませんが、これを組み合わせて見出しを作成します。たとえば、「50代 パート 派遣 選ぶ理由 ポイント」であれば「50代でパート派遣を選ぶ5つの理由・ポイント」のように見出しを設定します。

column:マジカルナンバー4±1

記事の構成をつくるときには、見出し(H2)の下に小見出し(H3)をつくりますよね。このときに、「7つのメリット」という見出しと「3つのメリット」では印象が大きく異なります。ここで、あなたに記事の構成をつくるときに意識してほしい「マジカルナンバー7」と「マジカルナンバー4」という心理学を紹介します。

「マジカルナンバー7」とは、人間が瞬間的に保持できる情報は 「7±2」と言われる心理学の法則です。短期記憶で保持できるのは 5〜9個ということですね。しかし、これを読んだときに「7個も覚えられない」と感じた人もいるのではないでしょうか。実は、後に別の論文で「マジカルナンバー4」 が提唱されているようです。この論文では、人間が瞬間的に保持できる情報は「4±1」と言われています。たしかに、電話番号や郵便番号は 3桁と4桁に分かれていますよね。

つまり、5桁(5個)までの数字であれば瞬間的に保持できるが、6桁(6個)以上になると覚えることが困難なので、心理的な負担を感じてしまうと捉えることもできます。これを意識すると、構成をつくるときに読者の印象を操作することができるのです。たとえば、「3つのデメリット」という見出しをみたときに、あなたはどのように感じますか。特に心理的な負担は感じず読み進めるのではないでしょうか。一方で、「7つのデメリット」という見出しはどうでしょうか。「そんなにデメリットあるのか…」と感じてしまうと思います。

- マイナス印象を与えたいときには 少なくとも5つのマイナス要素を用意

- マイナス印象を避けたいときには 3つ程度のマイナス要素にとどめる

- プラス印象を与えたいときには プラス要素を7つ用意

- プラス印象を避けたいときには 3つ程度にとどめる

column:選択的知覚

ここまで読むと、「マジカルナンバーを活用して印象が操作できるとはいえ、 内容によって読者の行動は変わるでしょ」と思うのではないでしょうか。たしかに、そのとおりで最終的な行動は内容に左右されます。しかし、「選択的知覚」という心理学を考えると、マジカルナンバーを扱うことの重要性がわかります。

「選択的知覚」とは、第一印象で「良い」と思ったら良いことばかりを探してしまう心理です。逆も然りで「悪い」という第一印象を与えると 悪いことばかりを探してしまいます。つまり、目次で読者に与える印象によって、読者がどのような情報を収集するのか変わってしまう可能性があるのです。

さらに、実は人は感情で行動するとも言われています。我々は論理的に考えて意思決定をしている と思いがちですが、人がモノやサービスを購入するときは感情が動いたです。そのため感情を揺らすことはとても大切ですよ。

第四章 トピッククラスターの作り方

ここまでに紹介した方法を実践すれば、初心者であっても高品質な記事をつくることができます。しかし、ブログ運営ではそれぞれの記事のクオリティだけでなく、他の記事との関連性も重要です。その関連性をつくるものが「トピッククラスター」という考え方です。初心者であっても、トピッククラスターを意識すると、最小限の記事数で検索上位に表示させることができますよ。

トピッククラスターとは、この図のように関連する記事を「内部リンク」を使うことで親子関係をつくり記事群をつくる方法です。このときの内部リンクは「ピラー→クラスター」と「クラスター→ピラー」の双方向でつなぐことが好ましいと言われています。

ここからは、トピッククラスターをつくることによる具体的なメリットを3つ紹介します。

トピッククラスターをつくる3つのメリット

- 検索ボリュームが大きいキーワードで上位表示される

- 記事の管理しやすくなり重複記事が防げる

- 内部リンクの管理がしやすくなる

Googleからの評価がされやすくなる

関連する記事があることが重要であることはすでに解説しました。そして、記事に関連性があるかどうかをGoogleは「内部リンク」で判断しています。そのため、トピッククラスター構造をつくることで関連する記事が多いと判断されて上位表示されやすくなるのです。

記事の管理がしやすくなり重複記事を防げる

記事をたくさん書くと、同じ検索意図の記事を書いてしまうことがあります。同じ検索意図のキーワードで複数の記事を書くと、一方の記事あるいは双方の記事の検索順位が下がると言われています。これは、どのような記事が必要かを把握しておらず、ずさんな管理をすると起こってしまいます。しかし、クラスターごとに記事やキーワードを管理していれば重複は減らせるはずです。無駄な記事を書かずにブログ運営ができるだけでなく、後のメンテナンスも楽になりますよ。

内部リンクの管理がしやすくなる

執筆した記事が増えると記事の管理以上に「内部リンクの管理」が大変です。収益を発生させたりSEO対策をしたりするためには、内部リンクもうまく活用する必要があります。管理をせずに内部リンクを設置してしまうと、スパゲッティ状態(記事通しが過度に密結合している状態)になってしまう修正ができなくなってしまいます。しかし、トピッククラスターで記事を管理すると、このように内部リンクの設置状態が煩雑になることを防げるため、メンテナンスコストを抑えることもでできるのです。

ピラーページのキーワード選定とは

トピッククラスターをつくるときには、どのキーワードの記事をピラーページに設定するかがポイントです。ピラーページに使用するキーワードの選定方法は2つで「検索ボリュームが大きいキーワード」と「競合性が高いキーワード」です。いずれにも共通していることは、上位表示させるハードルが高いということですね。

検索ボリュームが大きいキーワードの目安は、検索ボリュームが月間700回以上と考えてください。700回以上のキーワードは上位表示させるためにトピッククラスターをつくらなければならないことがほとんどです。そのため、単体の記事で上位表示させるのではなくピラーページとして設定をし、クラスターページとして複数の関連記事を用意しましょう。

もちろん、月間700回よりも検索回数が少ないキーワードであっても「競合性が高いキーワード」であればトピッククラスターをつくる必要があります。競合性の判断は、「キーワードプランナー」のキーワードごとに設定されている「競合性」をチェックしましょう。特定のキーワードについて書いている記事が多いと「競合性が高い」になりますよ。競合性が高いキーワードで上位表示させることは個人ブロガーにはハードルが高いため、「競合性が中」あるいは「競合性が低」のキーワードを選びましょう。

クラスターページのキーワード選定とは

ピラーページを選定した後には、どのようなキーワードの記事でピラーページを支えてあげるかを考えます。このときに重要な考えとして、「トピッククラスターは同じカテゴリー内でつくる」といことをまず意識しましょう。トピックのクラスター(群)というくらいなので、同じカテゴリー内でつくらなければ、Googleからの関連性の評価が得られない可能性もあります。

この前提のもとで、クラスターページに選ぶキーワードは「ロングテールキーワード」あるいは「再検索・サジェストキーワード」を選ぶことがおすすめです。厳密には他のキーワードであってもクラスターがつくれますが、初心者であれば2つを意識していれば問題ありません。

たとえば、「ブログ 始め方(月間平均検索ボリューム:約18,000)」というキーワードで記事を書くとします。ロングテールキーワードを見つけるために「ラッコキーワード」で「ブログ 始め方」を検索すると、「ブログ 始め方 稼がない(月間平均検索ボリューム:約700)」や「ブログ始め方 趣味(月間平均検索ボリューム:約400)」などが関連キーワードとして見つけられます。これらのキーワードがいわゆる「ロングテールキーワード」に当たるためクラスターページとして執筆をしましょう。

ただし、クラスターページに設定したキーワードをGoogle検索をしたときの上位記事と、ピラーページに設定したキーワードをGoogle検索したときに上位記事が同じときにはピラーページに設定することは避けましょう。たとえば、「ブログ 始め方(月間平均検索ボリューム:約18,000)」と「ブログ 始め方 無料(月間平均検索ボリューム:約2,000)」の検索結果は、同じ記事が上位に表示されます。つまり、これらのキーワードは検索意図が同じため、2つ以上の記事ではなく1つの記事で解説する方針が正しいということです。同じ検索意図の記事を複数書くと、GoogleからのSEO評価が下がる可能性があるため注意してください。もし、すでに公開している記事で、この事象が合った場合には「記事の統合(いずれかの記事に別記事の内容をペースト)」すれば問題ないので安心してくださいね。

また、トピッククラスターをつくるときには、競合サイトを参考にすることもおすすめです。すでに成功しているブログを選定できていれば、トピッククラスターの構造も同じものにすればマイナス評価をされることはありません。

3記事程度の小さなトピッククラスターをつくろう

ここまでの説明を読むと、「ブログ初心者には大変」と感じるのではないでしょうか。しかし、いきなり10記事ほどのトピッククラスターをつくる必要はありません。2〜3記事からなる小さなトピッククラスターをつくることから始めればOKです。2記事を相互に内部リンクでつなぐだけでもSEO効果がありますし、1記事をピラーページに設定して、2記事のクラスターページを内部リンクでつなぐことも有効です。さらに忘れてはいけないことは、ブログは公開した後にも何度も修正できることです。月間1,000PVを達成するためには、新しい記事を書くことが大切なので、まずは細かいことを気にせずに記事を書きましょう。

SEO評価されるリンク設置箇所・設置方法とは

SEOの考え方に「リンクジュース」という考え方があります。これは各ページが「ページランク」を持っており、リンクを設置するとリンク先にランクを受け渡すというものです。つまり、外部サイトへのリンクを設置すると、ページランクを受け渡してしまいますよね。これを避けるために、できるだけ自分のブログ内で悩みが解決できるように記事を用意することが大切なのです。また、設置したリンクが少なければ一つのリンクが受け渡すランクは大きくなり、設置したリンクが多いと一つのリンクが受け渡すランクは小さくなると言われています。

ここまでの説明を読むと、「上位表示させたいページにリンクを集中させれば良い」と感じますよね。しかし、GoogleのSEOは単純ではなく、リンク先ページとの関連性も受け渡すランクに影響すると言われています。つまり、関連性が高い方がリンクジュースが多く渡るということです。そのため、無意味なリンクは削除して価値あるリンクのみを設置することが大切と考えられますね。

ページ間の関連性を図るときには、文字であれば「アンカーテキスト(テキストリンクに書かれている文字)」で、画像のときには「altタグ」を見ていると言われています。また、前後の文章やどの見出し内にリンクが設置されているのかも判断しているのではないかと考えています。そのため、関連性がある文脈でテキストリンクで内部リンクを設置することがおすすめですよ。

column:1,000PV達成までしなくて良いこと7選

ブログ運営はやるべきことが非常に多いです。しかし、個人ブロガーは時間が限られているため、すべてのことを実践することはできません。そのため、「そもそもやらない」と決断することがとても大事です。決めて断つことで「自分がやるべきこと」が明確になり、目標まで最短で達成することができますよ。ここでは、ブログで月間1,000PV達成していない人は、やらなくても良いことを7つに厳選して紹介しますね。

- ブログのデザインにこだわる

- 月間平均検索ボリューム1,000回以上のキーワードで記事を書く

- ブログのマネタイズ(収益化)を目指す

- セールスライティングについて学ぶ

- 高額の教材を購入する

- 被リンク営業をする

- 記事の外注化をする

①ブログのデザインにこだわる

ブログが読まれないのは、デザインが悪いからではないかと不安を感じる人がいるかもしれません。たしかに、おしゃれなデザインなら読者の気持ちを惹きつけられそうですよね。しかし、大切なことは「ブログは文章で人の悩みを解決する」ということです。そのため、初心者であればあるほど「悩みを解決できる記事を用意すること」に力を入れるべきです。

わたしは超初心者のときにデザイン触っちゃっていてんです…。少しだけプログラミングができるので、HTMLやCSSなどを編集していました。その結果、記事を書く時間が減ってしまっただけでなく、ブログ運営に対してまったく効果はありませんでした。たしかに、noteなどの無料ブログは、どの記事も同じデザインですが文章が面白ければ読み進めますよね。

やはり、デザインは最低限整えておけば問題ありません。最低限のデザインを短時間で用意するためには有料テーマを活用することがおすすめです。わたしは「AFFINGER 6」を使っており、クリックするだけでプロ級のブログをつくることができます。また、【マネするだけ!AFFINGER6初期設定を画像32枚で大公開【1時間で完成】|なべけんブログ】でわたしのブログデザイン設定方法を無料公開しています。たった1時間ほどで月間30,000PV以上アクセスされるブログと同じデザインがつくれるので参考にしてください。

②月間平均検索ボリューム1,000回以上のキーワードで記事を書く

初心者のときって「どんなキーワードでブログ記事を書けばいいかわからない」という人が多いと思うんです。たしかに、キーワード選定はとても難しいので、超初心者ははじめの5記事くらいは気にせずに書いていいと思います。しかし、最小限の努力で月間1,000PVを達成するためには、まずビッグ・ミドルキーワードは捨てましょう。

- ビッグキーワード:10,000回以上1語〜2語の検索KW

- ミドルキーワード:1,000〜9,999回2語の検索KW

多くのユーザーが検索するキーワードなので、企業サイトや実力ある個人ブロガーが対策をしています。そのため、初心者の個人ブロガーが記事を書いても、どうしても上位表示はされません。。さらに、上位表示されない記事を量産すると、Googleからもブログの評価が下がってしまう可能性があります。そのため、はじめの10記事までは少なくとも月間の検索ボリュームが1,000回未満のキーワードで記事を執筆することがおすすめです。

③ブログのマネタイズ(収益化)を目指す

正直、マネタイズを考えるのは月間5,000PVを超えてからでOKです。(本当は10,000PVと言いたい…)。どんなに稼ぐ手法を学んでも、月間1,000PVを達成していないのであれば、まだお客さんがいない状態です。これは「八百屋さんでお客さんがいないのに大きい声を出して呼び込みをして勝手に喉が潰れてる」と同じことです。まずは集客にフォーカスをして、集客ができたのちに収益化を目指しましょう。

④セールスライティングについて学ぶ

マネタイズと被りますが、セールスライティングもまだ学ばなくてOKです。セールスライティングとは、心理学などを用いてセールスするテクニカルな文章術のことです。そもそもお客さんがいない状態でセールスを学んでも、結果を得ることができません。月間5,000PVを達成してから学ぶことで、より学んだことの効果が得られるようになりますよ。まずは集客に注力をして、初心者に不要な学習は省きましょう。

⑤高額の教材を購入する

ブログで早く成功するために高額の教材が欲しくなるかもしれません。しかし、ブログ運営の最初は買わなくてOKです。なぜならば、あなたにブログが合ってない可能性も少なからずあるためです。もし勉強をしたいのであれば、この本に書かれていることを全て実践してからにしましょう。そして、自分には足りない課題を見つけたときに、その課題を解決できる本や教材を探して学びに役立ててください。

⑥被リンク営業をする

ブログの情報収集をすると「被リンクが重要」という話を耳にして、「ブログが伸びない原因は被リンクがないことではないか」と不安になりますよね。しかし、月間1,000PVなら被リンクがなくても達成することができますよ。むしろ、わたしが被リンク営業に取り組んだタイミングは月間25,000PVほどのときです。被リンクがなくても月間10,000PVを超えることもできるので、まずは記事を書くことに注力しましょう。

⑦ブログ執筆の外注化をする

ブログを始めての自分で記事を書く時間が確保できず「記事執筆の外注化をした方が良いのでは」と悩んでいる人がいるかもしれません。しかし、月間1,000PVを達成していない初心者は外注化を避けるべきです。理由は、初心者が外注化をしても執筆してもらった記事の良し悪しを判断できません。

せっかくお金を払って執筆してもらったにもかかわらず、ブログにプラスの効果なく浪費にもなりかねないのです。実は、初心者時代のなべけんは「とりあえず100記事公開する!」と手段が目的にすり替わり外注をしたことがありましたが、記事の良し悪しが判断できずに数万円をドブに捨ててしましました。外注化をするのであれば、個人的にはブログで月間10,000PV達成後や、ブログ収益の中で発注の依頼をすることがおすすめです。

第五章 ブログの文章の書き方

ここまでに紹介したキーワード選定と記事構成の作成ができて初めて本文の執筆に進みます。正直、ここまでに紹介したことを実践すれば、月間1,000PVを達成することは可能です。つまり、文章力がない人であっても、キーワード選定・記事構成を正しい方法で実践していれば検索結果の上位に表示されるということですね。そのため、個人的には文章力を上げることは月間1,000PVを達成するためには不要だとすら思っています。

しかし、ブログ初心者の人は文章の書き方がわからずに、つまづいてしまう人も少なくないですよね。このような人であってもスムーズに文章が書けるように、「ブログの導入文」と「ブログ本文」の書き方について解説します。

ブログ導入文【新PASONAの法則】

ブログはいきなり本文を書き進めるのではなく、導入文と言って目次や最初の見出しの前に書く文章があります。この文章の書き方によって、読者が記事を最後まで読んでくれるのかどうかが変わります。実際にブロガーが意識すべきことに、「ブログ読者の3つのNOT」というものがあります。これらは「読まない」と「信じない」、「行動しない」のことで、ただ上位表示させるだけでは最後まで文章は読んでくれないのです。

とはいえ、どのように文章を書けば読者に読んでもらえるのかイメージが湧かない人もいいのではないでしょうか。結論、「新PASONAの法則」を使うと、ブログを最後まで読んでくれる読者が増えて滞在時間が一気にアップしますよ。「新」というキーワードがついているので「旧」もありますが、本書では説明を割愛します。

- Problem:問題提起

- Affinity:共感を示す

- Solution:解決策の提示

- Offer:提案

- Narrow down:絞り込み

- Action:行動を促す

「新PASONAの法則」を見たときに「絞り込み」がありますよね。導入文で絞り込みをすると、読者が減ってしまい滞在時間が減るのではと疑問に感じるのではないでしょうか。実は、この逆できちんと絞り込みをすることで、滞在時間を上げることができます。

Problem(問題提起):潜在的なニーズを言語化する

実は、Googleでキーワードを検索するユーザーは、自分の悩みを言語化できていないことも多いです。このモヤモヤした状態をスッキリさせてあげることが「問題提起」の役割です。このときに、顕在的なニーズを繰り返すだけだと反発されてしまうことがあるため注意が必要です。たとえば、「ブログ 始め方」というキーワードで調べた記事のはじめに「ブログの始め方で悩んでませんか?」と書かれたら、「そうだよ!早く教えて!」と感じるのではないでしょうか。このような反発を感じさせないためには、潜在的なニーズを想定して書いてあげることが大事です。たとえば、「ブログ 始め方」であれば「パソコンが苦手だけど副業でブログが始めたい」「文章力がないけどブログに興味ある」などですね。

また、導入文の問題提起では「キャッチコピー」を使うと、より読者を引き込むことができます。キャッチコピーとは、その名のとおり「読者の気を引くフレーズ」のことです。問題提起は、ブログの一番はじめに見られる文章なので、読者の気を引くことが求められるのです。

ちなみにキャッチコピーには7つの型がありますよ。

- 証言型:実際に人が言っているかのようなコピー

- 質問型:読者が質問してるかのように見せるコピー

- 提案型:あなたが読者に提案をするコピー

- 語り型:「◯◯になりますよ」と断定するコピー

- 限定型:ターゲットを限定するコピー

- 教育型:教えるように語りかけるコピー

- 予言型:「◯◯になりますよ」と予言するコピー

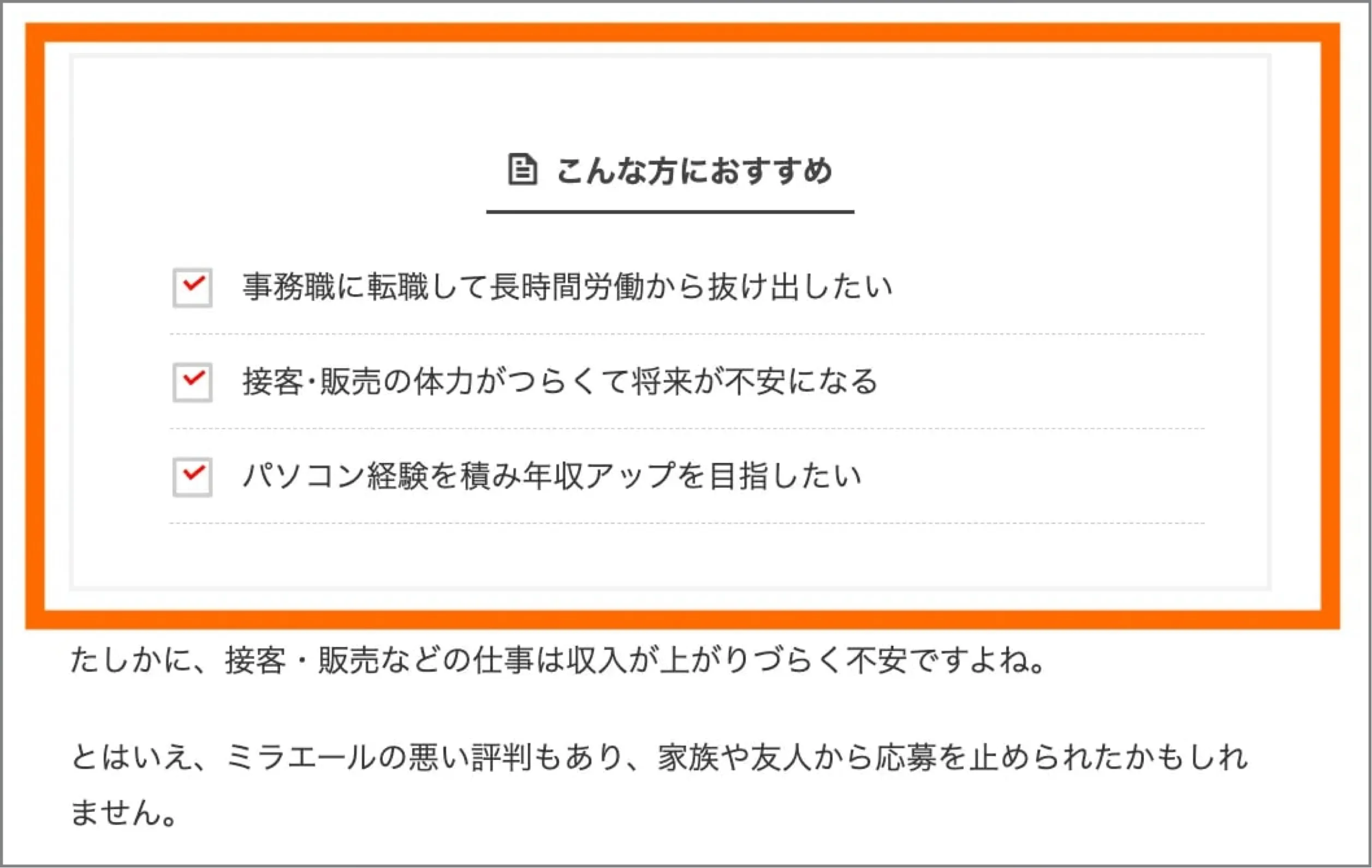

初心者ブロガーは「証言型」のキャッチコピーを使えるようになればOKです。実際にわたしのブログではこのように証言型を使った問題提起をしています。

これは、ミラエールというサービスの商標記事ですが、ミラエールに興味を持つ人の特徴を踏まえて潜在的なニーズを見極めて訴求しています。

Affinity(共感):共感をして読者に寄り添う

読者は「不安を抱えているのは自分だけではないか」や「ブロガーは本当に悩みを理解してくれているのか」と感じています。この不安を解消するために、共感を示してあげましょう。話しかけるように「〜ですよね」「〜でしょうか」などと書くと読者想いの文章になりますよ。

Solution(解決策):ベネフィット提示をする

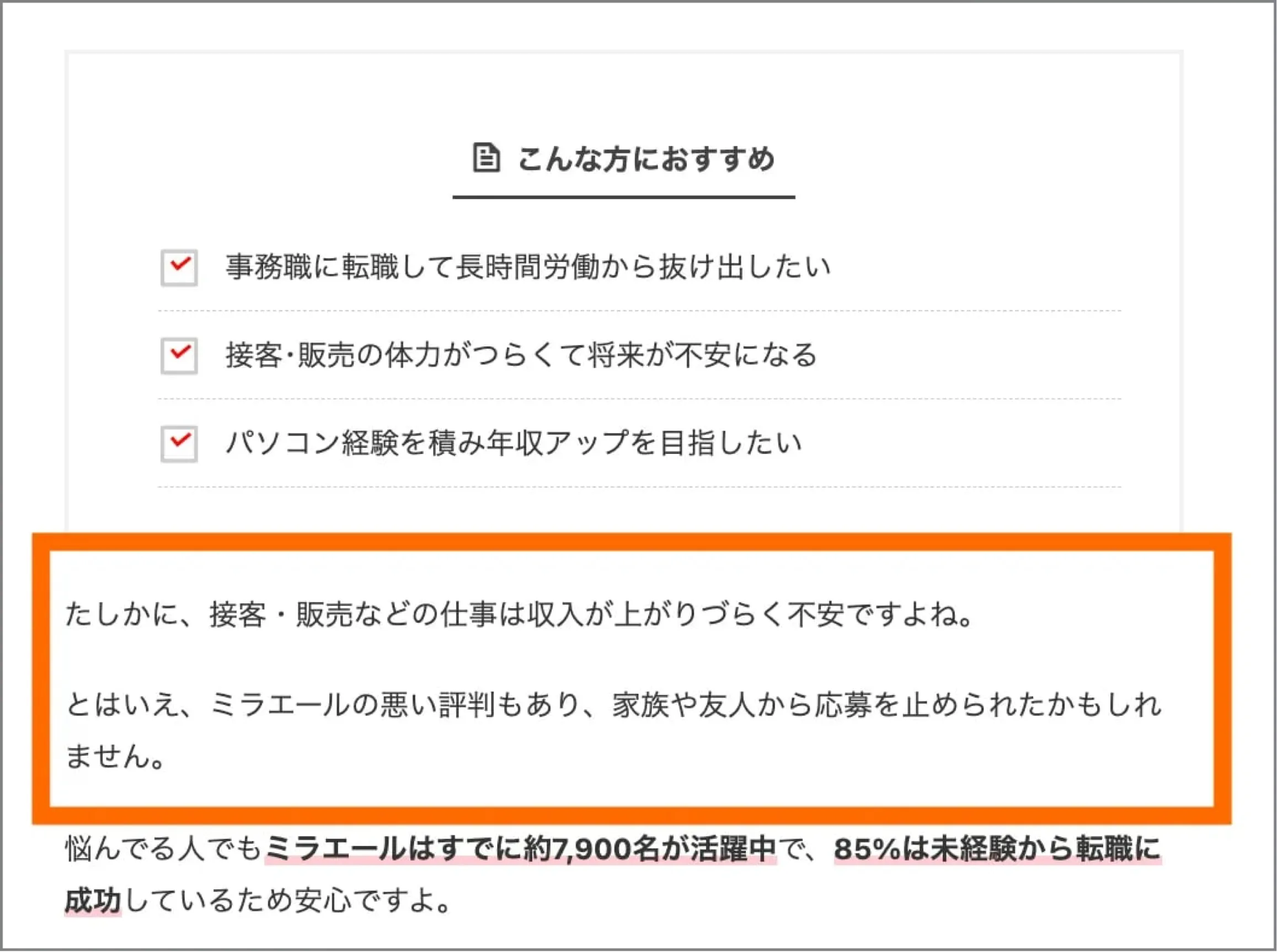

解決策の提示という説明を読むと「◯◯を使うと解決できますよ」と書けば良いと感じますよね。しかし、このように提示するだと不十分だと思っています。「本当に解決できるの?」と胡散臭く感じてしまいますよね。これを解決するために「◯◯を使うと、□□になる」というフォーマットでベネフィット(未来)を見せてあげるのです。すると、解決策になることを自然に意識しますよね。ここで意識することは、冒頭で提示した問題が解決されることを提示することです。

この導入文では「未経験からでも転職できる」という未来を見せていますよね。このように、解決策になることが前提でどうなるのかを意識しましょう。

Offer(提案):さりげなくサービスの説明 or 記事の内容を説明する

次に説明するのは「オファー(提案)」ですが、いきなり営業すると読者から嫌われてしまいます。離脱を避けるためには、サービス紹介をしつつ「実は解決できますよ」を示してあげるのがおすすめです。特に商品を紹介する記事でなければ、「記事で紹介する◯つの注意点を押さえれば、失敗せずに済みますよ」などのように、記事の内容を説明すれば問題ありません。

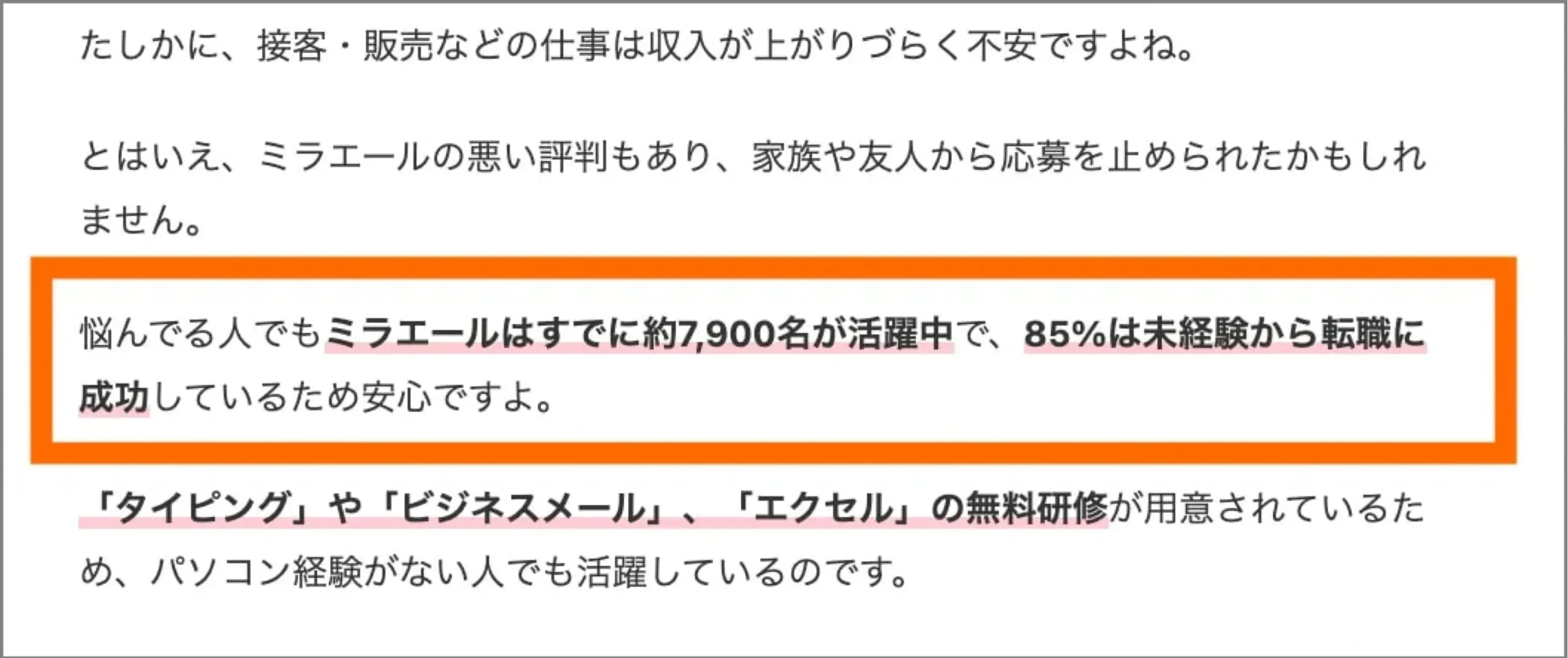

今回、例に出しているブログ記事は商標キーワードなので、「Solution(解決策)」で、サービスの紹介をしていますが、商標記事以外であれば「Offer(提案)」で商品紹介をおこないますよ。紹介する記事では、「Solution(解決策)」で提示した内容が「なぜ実現できるのか」を説明することで提案に置き換えています。

「ミラエールなら無料研修が用意されてるよ!」と説明をして、オファーをしているイメージですね。

Narrow down(絞り込み):対象の読者を絞り込む

ここまでで、ベネフィットに共感するユーザー以外は離脱をしていますが、まだ読者が絞りきれていないこともあります。そのため、より読者を絞り込むことで精読率を高めていきましょう。ペルソナの特徴をあらためて持ち出して、ベネフィットの再提示をおこないます。

「ビジネスメールやエクセルの使い方が知らない人には良いサービスですよ」と対象を絞っています。(個人的に、事務職経験がある人にはミラエールはおすすめではないので、このように言い切って未経験者にのみおすすめしてます)

また、紹介するサービスや商品に期限や特典などがあるときには、この4つのいずれかを用いることがおすすめです。

- 簡便性:簡単に利用できる

- 希少性:数量・期間限定

- 特典:追加のプレゼント

- 保証:無料期間・返金など

これらを活用すると「今すぐに利用したい人」に絞り込むことができるため、成約率を高める効果もあります。

Action(行動):最後に行動を促す

最後は、「この記事を読んでください」とブログ記事のセールスをしましょう。これはハードセルといって「この記事では◯◯を説明してるから、ためになるよ」と直接的に営業をすることで、ちゃんと本文を読んでくれるようになりますよ。わたしのブログでは強くはセールスしていないですが、「◯◯を説明するから読んでね」と次のアクションをきちんと促しています。

このときに「記事の信頼性」があると、読者はブログを読むことに前向きになります。そのため、監修や口コミ・評判・実績の提示をしましょう。わたしのブログでは、以前に大手派遣会社勤務をしていたことと、現役キャリアコンサルタントであることを権威性としてアピールしています。

このように「PASONAの法則」に当てはめるだけで、ブログ導入文をスムーズに執筆することができますし、ブログ滞在時間アップにも貢献しますよ。もちろん、PASONAの法則は便利ですが、ジャンルやキーワードによっては、ここまで厳密に法則に当てはめる必要がないこともあります。文章作成に慣れたら、さまざまなフォーマットを試すことも大切です。

ブログ本文【PREP法】

導入文が書けたら、本文の執筆に進みましょう。本文で使うフォーマットは、就活を控えた学生やビジネスパーソンなら知っている「PREP(プレップ)法」がおすすめです。「PREP法なら使えるから問題ない」と思ったかもしれませんが、実は多くの方が正しい使い方をできていません。わたしは、大手メディアのWebライターのディレクション業務を担当していますが、正しく使えているライターはほとんどいないというのが現実です。

ここからは、初心者でも真似するだけで使える「PREP法で意識する5つのポイント」を解説します。

Point(結論):できるだけ見出し(H2,H3)は結論にしよう

まず大前提として、H2やH3は可能な限り結論にした方が良いと思っています。読者は「超多忙で読むのがめんどくさい」はずなので、このように結論を書かないと離脱してしまうためです。たとえば、見出し(H2)で「ブログ副業は稼げる?」と結論を先送りにされると、早く結論が知りたくて離脱してしまうということです。そのため、できるだけ結論に言い換えて「ブログ副業は稼げる5つの理由」などにすると良いですよ。これは子見出し(H3)でも一緒で、読者が見出しだけでも理解できるようにしましょう。

実際に、わたしがPREP法を使った執筆は本文からではなく見出しから始まってます。

Reason(理由):本文の1文目は理由にしよう

PREP法を使ったブログ本文の書き方のよくある間違いとして、見出し(H2)・子見出し(H3)と同じような文章を1文目に書くことです。しかし、同じことの繰り返しは冗長なので読者に飽きられてしまいます。そのため、本文の1文目は「Reason(理由)」を書き、読者を飽きさせない工夫をしましょう。

まさに「H3タイトルが結論(P)」で「1文目が理由(R)」になっています。特に違和感もなくスッキリした印象になりますよね。読者は見出しを読んで「なんで?」と理由が気になるため、1文目は読者が知りたがっていることを説明しましょう。

理由の前に共感を入れると文章が柔らかくなる

とはいえ、理由から説明をすると文章が硬くなってしまいます。先ほどの例文も人によってはビジネスライクな印象を持つのではないでしょうか。これを解決するためには、本文ので理由の前に「共感」を入れる方法がおすすめです。共感を入れると「そうそう!それで悩んでいるんだよ!」と読者の「読むモチベーション」を高めてくれます。これもイメージが湧きやすいように、具体例をみてみましょう。

この例では、本文のはじめの2文が共感文になっています。本文に共感文を入れるかどうかの判断は難しいのですが、「損失」や「失敗」などが絡むときには入れると読者を惹きつけやすいです。ユーザーの潜在的な悩みを言語化してから「それは問題ない」と書くため、行動も促しやすくなります。逆に毎回共感文を入れてしまうと、しつこいと感じられてしまうため注意してくださいね。

Example(具体例):場合分けを考えて書こう

具体例は何を書くべきか躓くブロガーが多いので注意をしてください。イメージが湧きやすいように、よくある具体例の間違いから紹介します。

“空港には、ビジネスや観光で多くの外国人が訪れ、常に賑わっています。日本に入ってくる人や母国に帰っていく人はもちろん、お迎えや見送る人なども空港を利用します。たとえば、国が違えば文化も異なるため、いろんな言葉で挨拶や感謝の言葉をかけてもらえるなど、毎日が発見と刺激の連続で飽きることなく仕事ができるのが魅力です。海外の人と積極的に話がしたい人にとってはピッタリの職場と言えます。”

一見すると、「PREP法でわかりやすく具体的に書かれている」と感じますよね。もちろん文章構成はカンペキですし読みやすい文章です。しかし、具体例が役割を果たしておらず、良い文章には一歩届かない内容になってしまっています。

PREP法において「具体例」を説明するの目的は、「体験したことがない・知識がない人であっても、知らなかったことが想像ができてより理解が深まること」です。先ほどの例文の具体例は「そんなことは体験しなくったって知ってる」や「体験したことがある人しかわからないことを教えてくれ!」と感じてしまうのではないでしょうか。つまり、理解の促進にならないので、具体例を書く目的が達成できていないんです。

ここで意識すべきことは、「場合分け」の考え方です。先ほどの例文では、「国が違えば文化が異なる」となっているので、どんな国・文化があるのかなど具体的な条件を考えるということですね。たとえば、わたしのバリでのノマド経験を活かして具体例の部分をこのように表現するとどうでしょうか。

“接客サービスをした後に「Have a good day !(良い一日を過ごしてください)」と言われる機会は日本ではありませんよね。このような異文化を普段の仕事から体感できることは魅力のひとつです。”

場合分けで考えると「バリで買い物をしたとき」を切り取っているイメージです。この例文を読むと「買い物したときにも”Have a good day !”っていうんだ!」という新しい知識が提供できますよね。このように、具体的なシーンが想像できるような具体例を入れて相手がイメージできるように説明しましょう。

Point(結論の再提示):まとめはオファーに言い換えよう

PREP法は最初と最後が一緒になりますが、繰り返すことに違和感を感じたことはありませんか。たしかに、短い文章のときには結論を繰り返さなくても覚えているため、読み手はしつこいと感じてしまいます。これを解決する方法として「結論をオファーに言い換える」がありますよ。

オファーに言い換えることで、結論で伝えたいことを前提に新しい一歩を踏み出すこともできるのです。これも具体例を見てみましょう。

「無期雇用派遣はすぐに辞められる」ということを前提に、これを繰り返すのではなく「有給の確認」のオファーに言い換えていますね。すると、新しい情報を届けつつ結論の補強にもなるので、ぜひ活用してください。

column:画像を圧縮して容量を軽くしよう

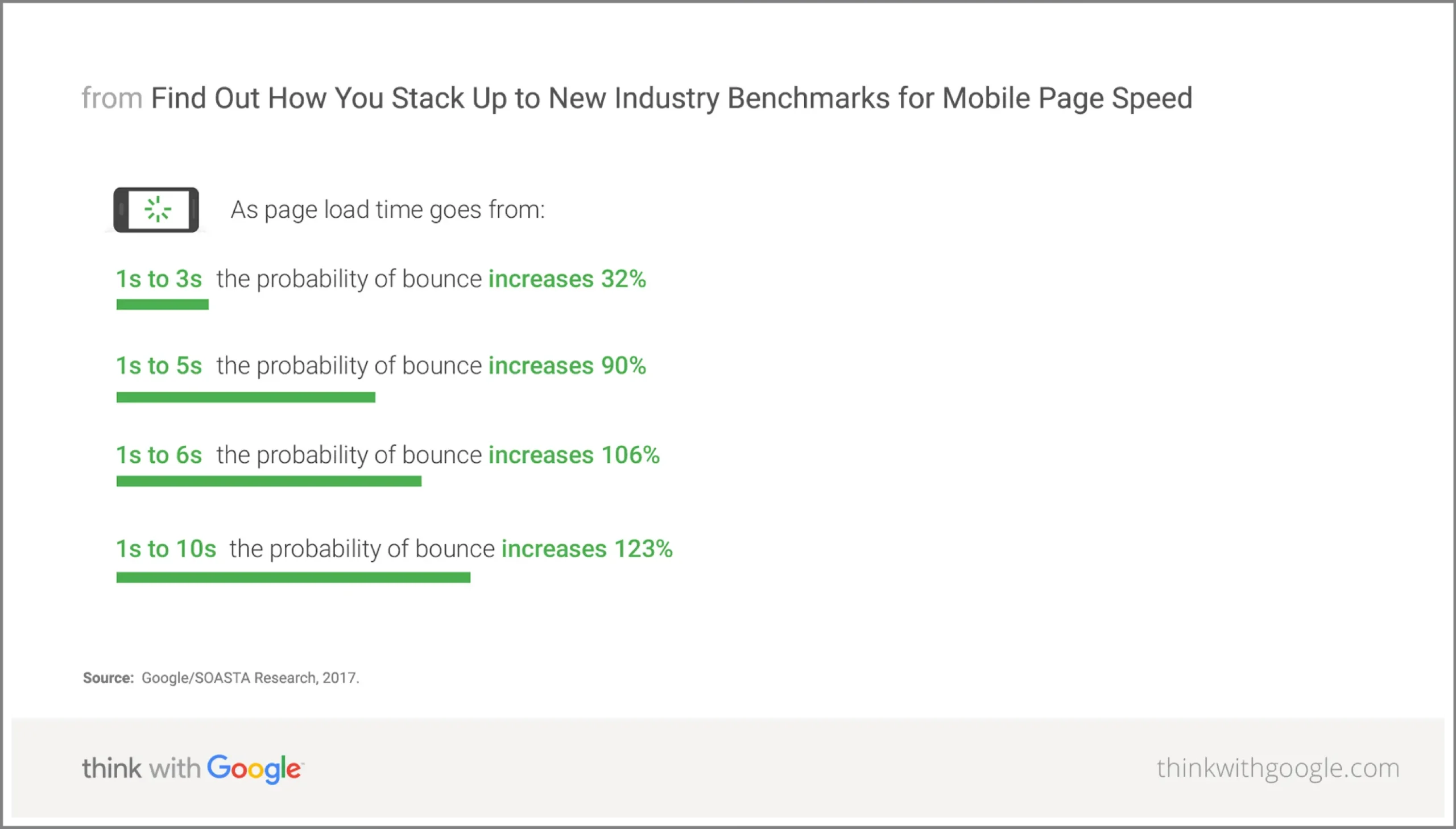

ブログを始めてリサーチをしてる人は「サイト速度が遅くなるとユーザーが離脱してしまう」ということを知り、自分ができる対策はないか調べた経験があるのではないでしょうか。たしかに、Googleが2017年・2018年に発表した調査によると、ユーザーの離脱率が増加してしまいます。

しかし、まだ1,000PVを達成していないのであれば、サイトの滞在時間を意識する必要はありません。なぜならば、そもそもアクセスされるための対策ができていないためです。サイト速度の話は、「アクセスが集まって滞在時間が短い」と感じる人がやるべきことなんですよね。なので、サイトの速度を上げるためにリサーチをする時間があれば、集客をするために記事を1記事でも多く書きましょう。

とはいえ、「簡単にできる」かつ「効果がある」のであれば、月間1,000PVを達成していないときにも実践をするのはありです。そこで、おすすめの対策は「画像の拡張子をWebPにする」です。拡張子とは「◯◯.png」や「◯◯.jpeg」など画像の名前の後ろについている規格のことです。具体的にすべきことは「png画像」や「jpeg画像」を「WebP画像」に変更しましょう。これはとてもかんたんで、無料サイト「サルワカ道具箱」を使えば、変換した画像をダウンロードすることができますよ。

第六章 ブログリライト術

公開した記事が全く読まれず、どうにかして読まれないかと悩んでいるブロガーは多いのではないでしょうか。とはいえ、どのように文章を修正すれば良いのかわからないですし、初心者であれば修正すべきかどうかを判断することもハードルが高いですよね。実際、ブログ記事のリライトは需要がありますし、検索順位アップのために重要な施策であるものの、詳しく解説されているサイトや本が少ない印象です。実際に、わたしもリライト方法はわからずに、自分で試行錯誤した結果に月間3,000PVから10,000PVまで伸ばすことができました。ここでは、わたしが実践したブログリライト術を解説しますね。

ただし、公開しているブログ記事がまだ30記事未満の人は、まだリライトに力を入れる必要はありません。ブログがGoogleから評価されるためには新規の記事を公開することの方が重要ですし、関連する記事があることでSEO効果が高まります。そのため、関連記事を複数用意してもブログが読まれないと悩んでいる人以外は、まだ読まなくてOKですよ。

- ステップ①:リライトする記事の優先順位を把握する

- ステップ②:リライトをすべき記事を探す

- ステップ③:タイトル・H2見出しを変更する

- ステップ④:リライトした内容を履歴として残す

- ステップ⑤:タイトルに合わせて内容を変更する

ステップ①リライトする記事の優先順位を把握する

まずは、リライトする記事の優先度について理解をしましょう。最もリライトを優先すべき記事は「収益発生しているページ」で、次は「アクセスが集まっているページ」、そして最後に「その他のページ」です。

収益発生しているページ

ほとんどの人が、ブログ運営はマネタイズを目的としているのではないでしょうか。すでに収益発生している記事があるなら、その記事を伸ばすことでさらに収益を伸ばせる可能性があります。そして、伸ばす過程で「マネタイズのコツ」を学ぶことができ、他の記事に横展開することでさらに収益を伸ばせるのです。やはり教科書から学ぶのではなく、実践から学ぶことがおすすめですよ。

アクセスされてるページ

アクセスについても同様で、すでにPVが集まっているならさらに伸ばすことができる可能性が秘められています。また、集客ができているということは、キラーページへの送客は収益発生をする可能性が高いですよね。

その他のページ

最後にリライトに取り組むべき記事は、「アクセスされていないページ」あるいは「インデックスされていないページ」です。一見すると、アクセスされていないページを伸ばすと、ブログ全体のアクセス数が伸びると感じますよね。しかし、このようなページは改善に労力がかかるため、初心者が積極的に修正をすることはおすすめしません。

また、「80対20の法則(パレートの法則)」を聞いたことがある人であれば、アクセスが集まっていない記事の優先度が低いことは理解できるはずです。この法則は、特定の要素20%が全体の80%の成果を生み出しているというものです。これはブログでも同じで、ブログ全体のアクセスの80%は、20%の記事へのアクセスになります。実際に、わたしが運営するブログでは、約10%の記事(14記事ほど)がブログ全体の80%のアクセス源です。そのため、収益やアクセスが伸びている記事をさらに伸ばし、新規記事の記事の数を増やすことが正しい施策なのです。

わたしが副業でブログ運営をしているときには、「その他のページ」のリライトはおこなっておりませんでした。収益記事とアクセスが集まっている記事を中心にリライトしましょう。

ステップ②リライトをすべき記事を探す

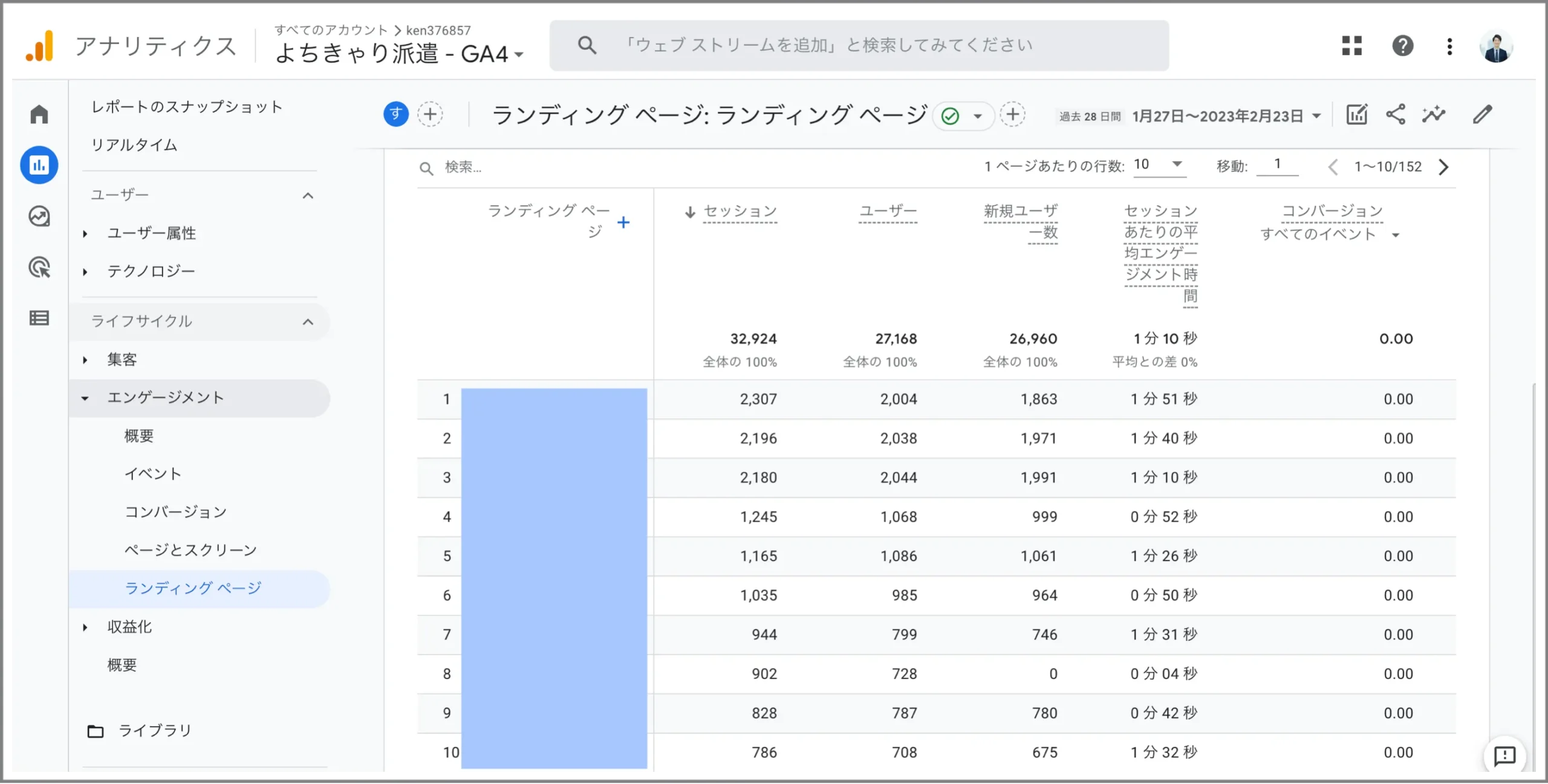

リライトをすべき優先度を把握したら、次は具体的なリライトをする記事を探しましょう。収益記事はASPのレポート画面で、収益発生しているURLが確認できます。アクセスが集まっている記事は、「Google Analytics」あるいは「Google Search Console」を使って特定しましょう。Google Analyticsであれば、「レポート」を選択して「エンゲージメント」から「ランディングページ」を選択すると、各ページへのアクセス数を見ることができます。

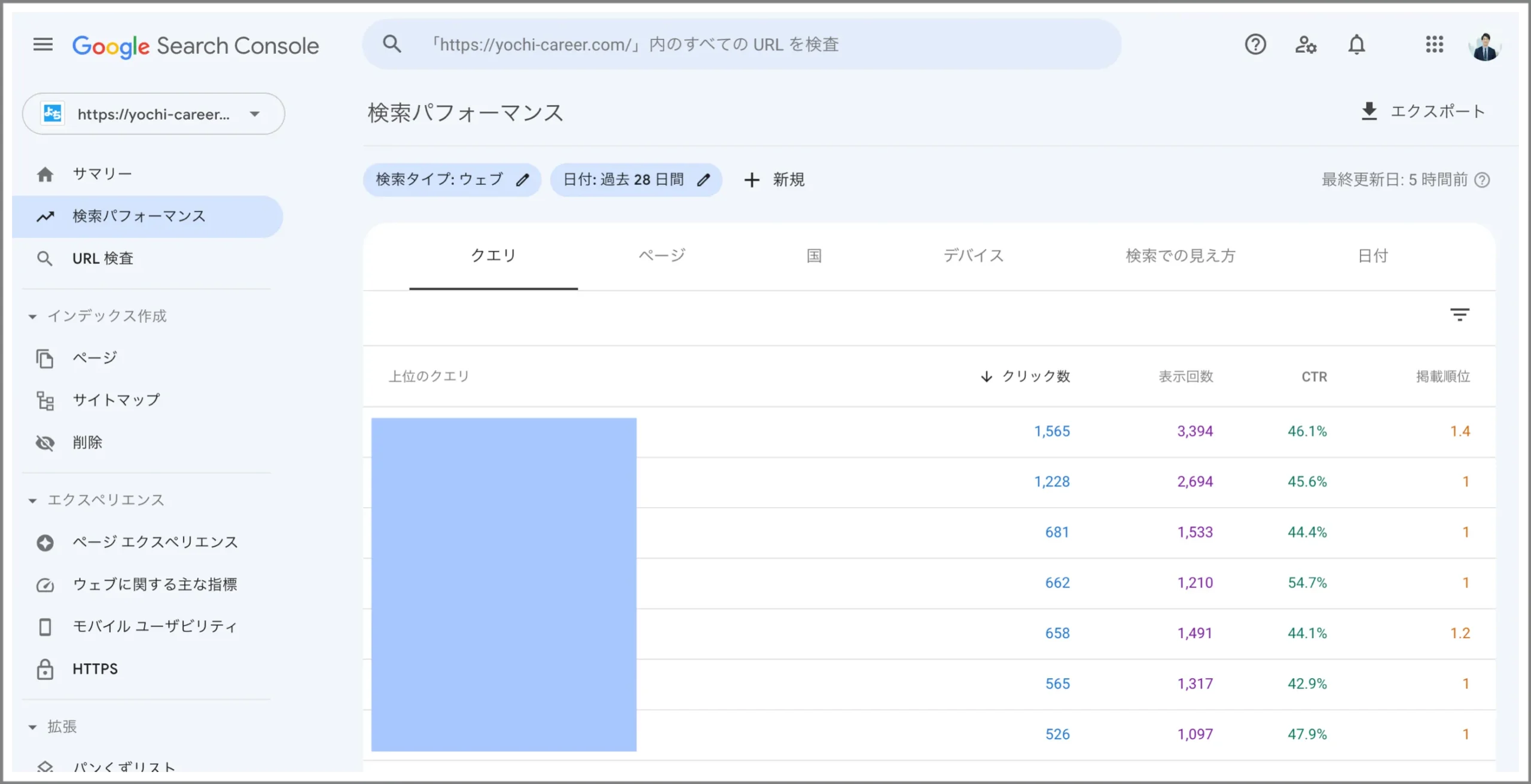

Google Search Consoleを使うときは、「検索パフォーマンス」を選択すると、クエリごとのクリック数をチェックできますよ。

ステップ③タイトル・H2見出しを変更する

ここからは、具体的になリライト方法を紹介します。リライトのはじめにやるべきことは、タイトル・H2見出しの見直しです。まず大前提として、Googleは「タイトル(H1)」と「見出し(H2)」をSEO評価にかなりの重きを置いています。そのため、H1タグとH2タグをリライトするだけでも検索順位にかなり影響があります。極端な話ですが、本文は稚拙な文章であっても、H1タグとH2タグのSEO対策が徹底されていれば検索上位表示されます。実際に、わたしがPVを2倍以上に伸ばしたときは「H1タグとH2タグの変更」しかやっていないほどです。

では、具体的にどのように変更すれば良いのでしょうか。

見出しに拾っているクエリを入れる

リライトする方針にはさまざまありますが、最も効果的で簡単にできる方法は「検索結果で表示されているクエリ(キーワード)で上位表示を目指す方法」です。ブログ記事を書くときには、上位表示させたいキーワードを選定しますが、公開をすると「意図していなかったキーワードで検索表示される」ということがあります。

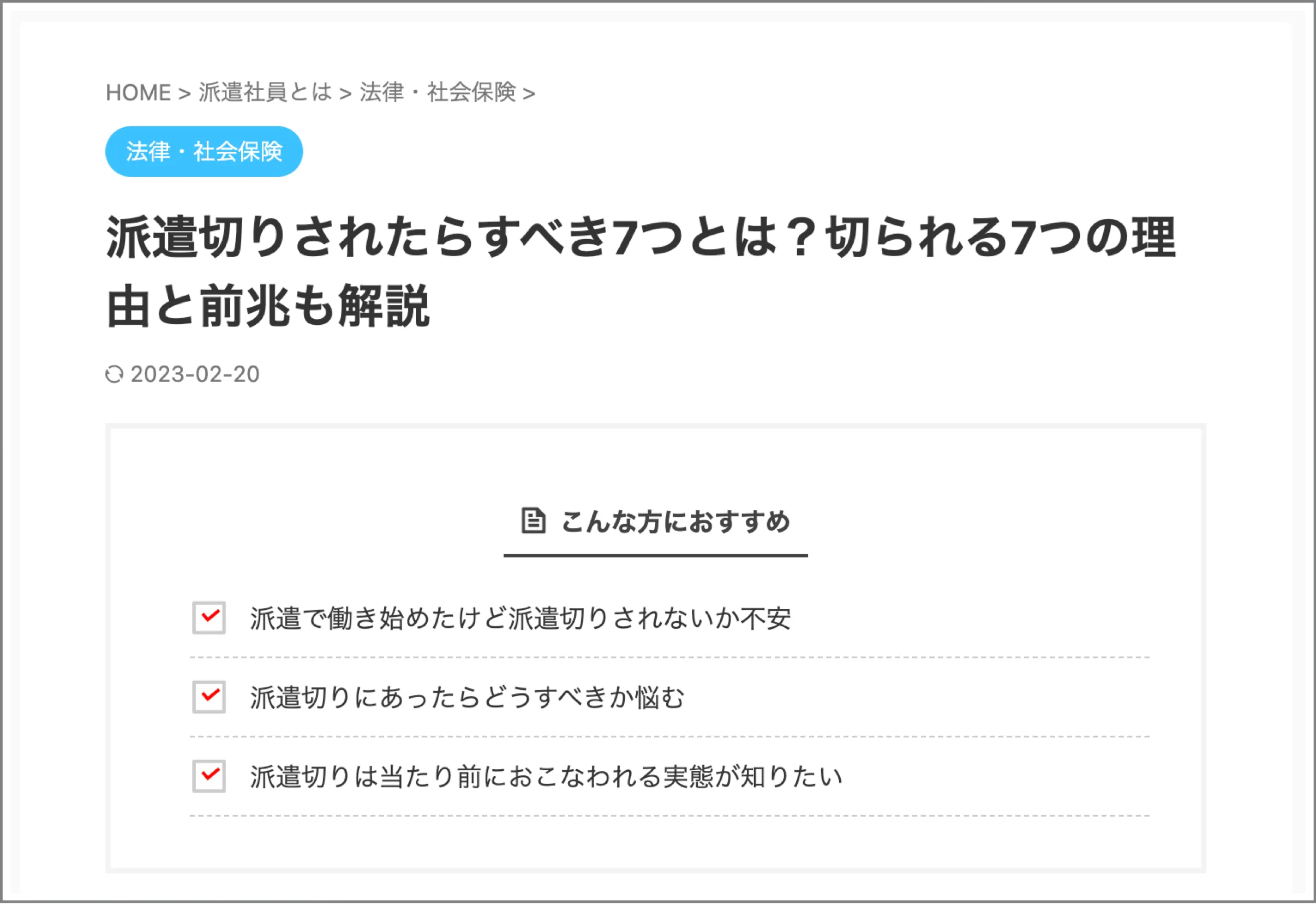

たとえば、わたしの派遣特化ブログの記事で「派遣切りされたらすべき7つとは?切られる7つの理由と前兆も解説」というページがありました。

実際に、どのようなクエリで流入しているのか「Google Search Console」をチェックすると、最も検索ボリュームがあるクエリは「派遣 切られる 前兆」でした。

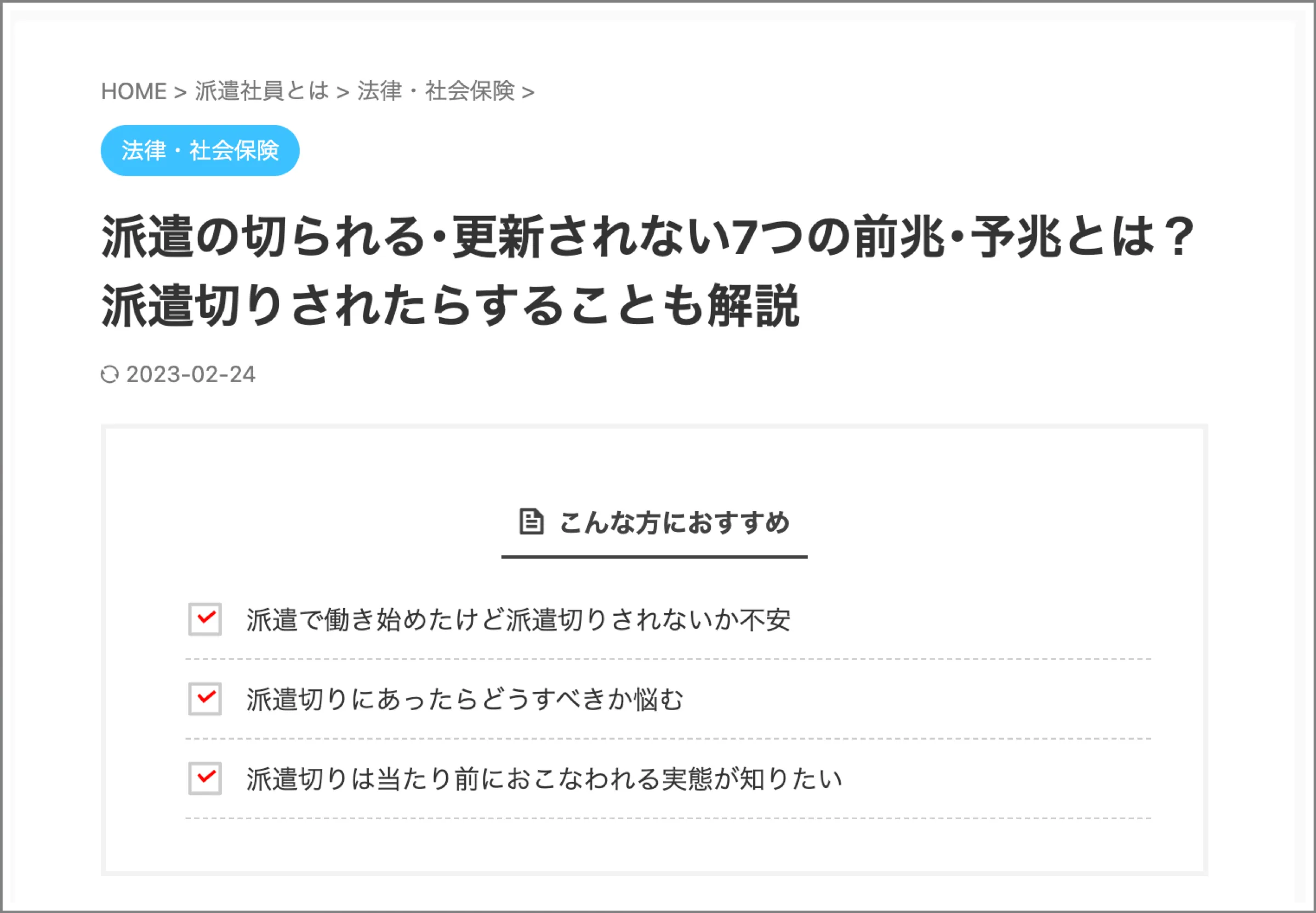

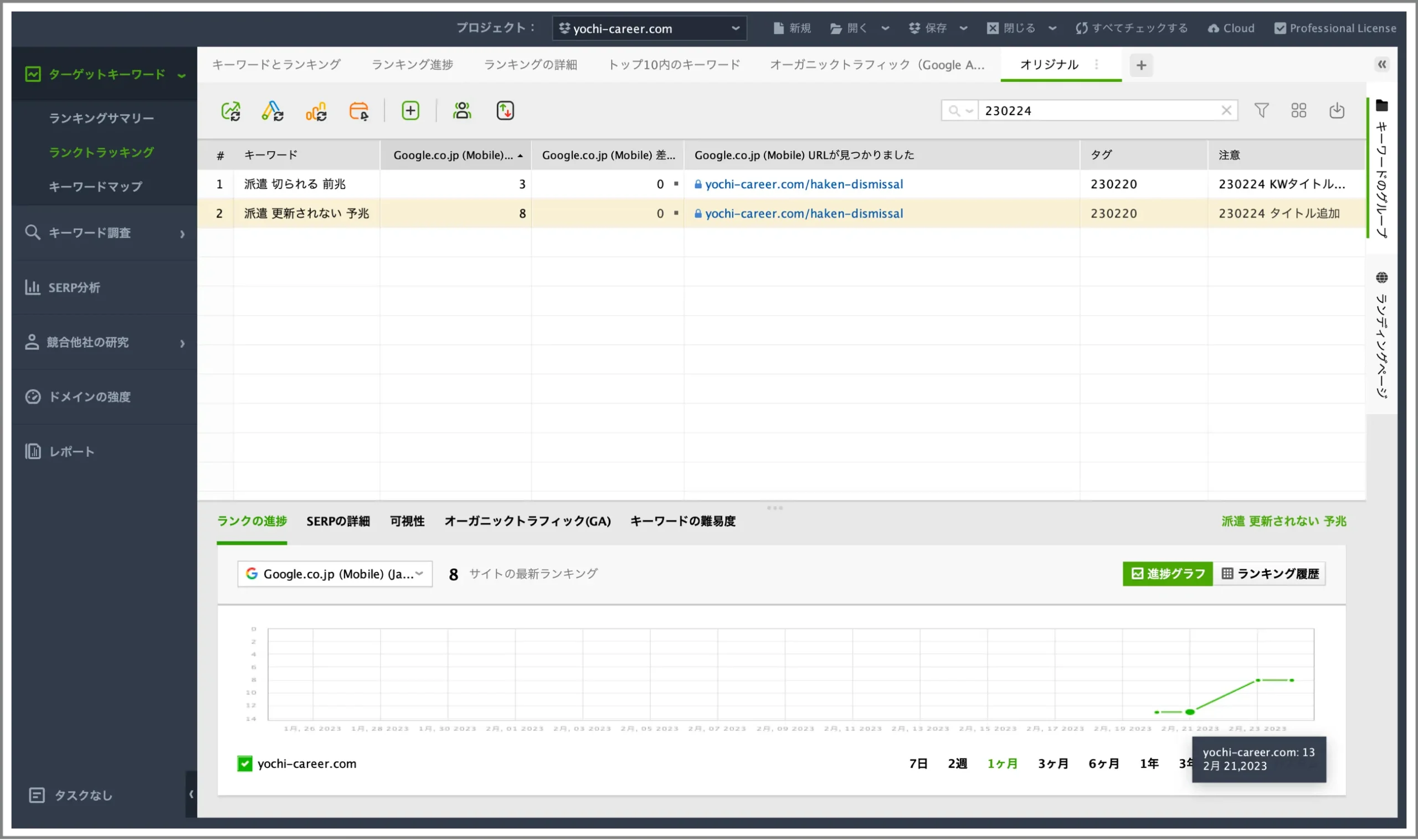

公開当初もメタキーワードに含んでいますが、メインのクエリとしての対策はしていないことがタイトルからわかりますよね。他にもメタキーワードに含んでいなかった「派遣 更新されない 予兆」でも検索結果に表示されていることがわかります。そのため、これらのキーワードで上位表示されるようにページのタイトルと見出しをリライトするということです。

実際にタイトルはこのようにリライトをしました。

他の記事やキーワードでも、「Google Search Console」で新しく特定したクエリを使ったH2見出しを追記するだけで、このように上位表示された実績も多数あります。

上位表示対策するクエリは左に寄せる

このときに、上位表示させたいキーワードはできるだけ左に寄せましょう。左にあればあるほど、読者も見やすいしGoogleからのSEO評価もされやすくなります。

ステップ④リライトした内容を履歴として残す

ここまでに説明したことを実践すれば、検索順位アップを実現できます。しかし、実践をして効果があったのかを書くにすることが最も大切だと思っています。わたしは実践をして効果を感じていますが、もしかしたらアルゴリズムのアップデートで検索順位が上がらないということにも陥りかねません。そのため、「リライトした記事」と「どのようなリライトをしたか」は必ず履歴を残しましょう。

「タグ」をみていただくと2023年2月20日に「派遣 更新されない 予兆」をキーワード追加をしたことが履歴に残っています。また「注意」をみていただくと、2023年2月24日にタイトルにキーワードを追加したことがわかり、今後の変化をチェックすることができますね。

履歴を管理することでリライトのノウハウが身に付く

リライトをして検索順位が上がったとしても、再現性がないと他のページに活かすことはできませんよね。「たまたま検索順位が上位に上がった」だけでは、正しいブログ運営のノウハウがいつまで経っても身につきません。このような失敗を防ぎ、実体験からノウハウを積み上げるために、どんなリライトをしたのかを履歴を残すことが重要なのです。

わたしがこのようにリライトのノウハウを説明できる理由は、「リライトをした日程」と「リライトをした内容」を履歴として管理しているためです。日付と内容をセットで履歴に残すことで、リライト内容と検索順位の相関を見ることができます。検索順位の上がり下がりとリライトした日付が近ければ、他の記事でも試す価値がありますよね。

たとえば、他にも「国などの権威性があるサイトのリンクを設置すること」はSEO効果があると思っています。このように考える理由は、「厚生労働省のリンク設置」をリライト内容として管理しており、更新した後に検索順位が上がったためです。リンク追加した日が「2022年10月14日」で、検索順位が2位から1位になったのが「2022年10月21日」なので相関あることが予想されます。

リライトの管理はランクトラッカーがおすすめ

わたしがリライトの管理に活用しているツールは「ランクトラッカー」です。キーワード選定の中でも紹介しましたが、ランクトラッカーは元々は「検索順位チェックツール」なので、検索順位の上がり下がりをキーワードごとに把握できます。検索順位をチェックするだけなら「Google Search Console」でも管理可能です。しかし、「Google Search Console」にはリライト履歴などを残す機能がなく、クエリひとつずつを検索しなければなりません。「ランクトラッカー」を使用すれば、リライトをした日付で検索をすることもできます。詳しい使い方は、【ランクトラッカーの使い方とは|なべけんブログ】をチェックしてくださいね。

ステップ⑤タイトルに合わせて内容を変更する

タイトルとH2見出しを変更するだけでは、内容が一致しておらずユーザーが離脱してしまいます。ユーザーの離脱を避けるためには、当たり前ですがタイトルと見出しにあわせて内容のリライトもおこないましょう。

column:取り組む順番を間違えると失敗する

この本を手に取っている人は「何をすべきか」を知りたくて読んでいるのではないでしょうか。たしかに、初心者は「何がわからないかわからず」にすべきことを探すことから始めますよね。また、情報を探すときには「成功するためには〇〇すれば良い」や「〇〇すると失敗しない」などと考えてしまいますよね。しかし、成功するために重要なことは、何をするかではなく「どのような順番で取り組むか」なのです。

今の時代はノウハウが溢れていますよね。インターネットやSNSを使えば、やるべきことは誰でもわかります。たとえば、ブログ運営であれば、やるべきことは「競合分析をする」や「記事を書く」、「アクセス分析する」、「リライトする」が必要ということは初心者も知って人が多いです。しかし、稼ぐことができないブロガーが多いですよね。これは、取り組む順番が間違っているからです。言い換えると、正解を求めてしまい「自分が取り組むべきことは何か」を自分のアタマで考えることを怠っているためとも考えられます。

取り組む順番を間違えて失敗に陥らないためには、「目標から逆算すること」を意識しましょう。たとえば、「サイトの表示速度の改善」を例に考えてみます。もちろん、サイトが早く表示されるに越したことはないため、ブロガーに必要な施策のひとつです。ここで「サイトの表示速度の改善」の目的を考えましょう。この目的は「訪問したユーザーが離脱しないため」です。つまり、「まだブログにアクセスが集まっておらずに、滞在時間が短いことを課題に感じていない」のであれば、取り組む必要はないということなのです。

ブログは取り組むことがたくさんありますが、このように「目的と手段」を結びつけて考えることで、成果を出すために必要なことを取捨選択して最短で成功することができますよ。

おわりに

本書に書かれている内容を実践すれば、確実に月1,000PVだけでなく月10,000PVも達成することができます。ただし、大切なことは教科書通りに実践してブログを伸ばすことではなく、「ブログを通じて成長すること」だと思っています。

わたしは、2019年8月に「自分を変えたい」と思って副業にチャレンジしました。最初に挫折したブログだけでなくBUYMAを使った物販ビジネス、キャリアコンサルタントの知見を活かした有料教材販売、有料キャリアカウンセリング、Webライターなどにも取り組みました。しかし、成果はなかなか出ずに2021年6月のシステムエンジニアへの人事異動を機に、現場で学んだことをブログに残すためにブログを再開しました。本気で多くの派遣求職者に読んでもらいたいと思っていたので、SEOに関するノウハウや文章術についても自己投資を惜しまずに学びました。その結果、ブログ収益だけでなく人間としても大きく成長することができました。つい数年前までは会社にしがみついて働いていましたが、今では会社だけでなく海外でも生活できるスキルが身につけることができたのです。ネットビジネスは変化が激しいですが、その変化に適応しながらブログと向き合うことで、自分を大きく変えることができます。

たとえ「よちよち歩き」であっても、ともに一歩ずつキャリアアップしましょう。

[著者]

なべけん

「なべけんブログ」と「よちきゃり派遣」運営者、キャリアコンサルタント

大学卒業後、大手人材派遣会社にてコーディネーターを担当。キャリアコンサルタントとして副業で活動する中で、ブログでの集客に興味を持ち「なべけんブログ」を書くも、100記事以上を書いて収益はゼロ。2021年6月に希望しない部署への異動をきっかけに、コーディネーターとして学んだことを「よちきゃり派遣」でブログにまとめたところ、ブログ開設から半年で10万円のマネタイズに成功し、1年後には月間発生収益45万円を達成。

現在は、フリーランスとしてのブロガー活動以外にも、「PORTキャリア」や「就活の教科書」などの大手就活メディアの監修も務め、キャリアコンサルタントとしても活動している。

- なべけんブログ:https://tnbkn.com

- よちきゃり派遣:https://yochi-career.com

- Twitter:@nabeken_career

- Instagram:@nabeken_blogger

[表紙デザイン]

ナギ

「ナギログ」運営者、デザイナー

デザイン制作会社にてバナーデザインやWebデザインを担当。2022年に副業でブログを開始するも、3ヶ月間収益はゼロ。そこからブログ×デザインの横展開で有名ブロガーのバナー・Kindleの表紙を担当。

現在は、企業と契約して年間200万円のバナー制作を担当中。

- ナギログ:https://tontatablog.com/

- Twitter:@nagi__blog

- Instagram:@nagi__blog